Mientras la deforestación continúa amenazando los bosques primarios de la Amazonía, las designaciones clave de uso del suelo son una de las mayores esperanzas para la conservación a largo plazo de los bosques críticos que quedan intactos.

Aquí evaluamos el impacto de dos de las designaciones más importantes: las áreas protegidas y los territorios indígenas.

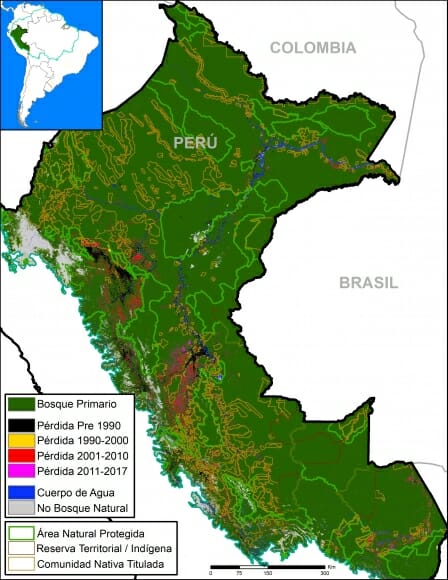

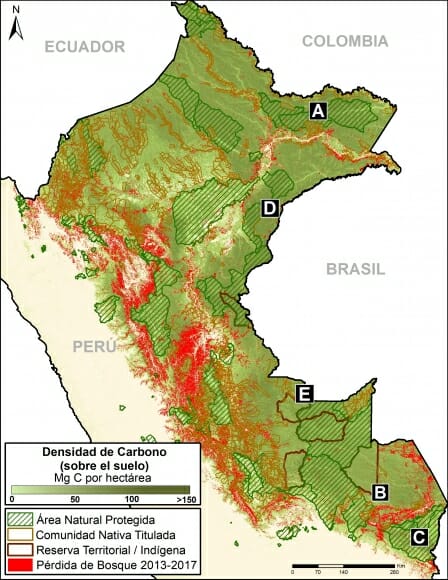

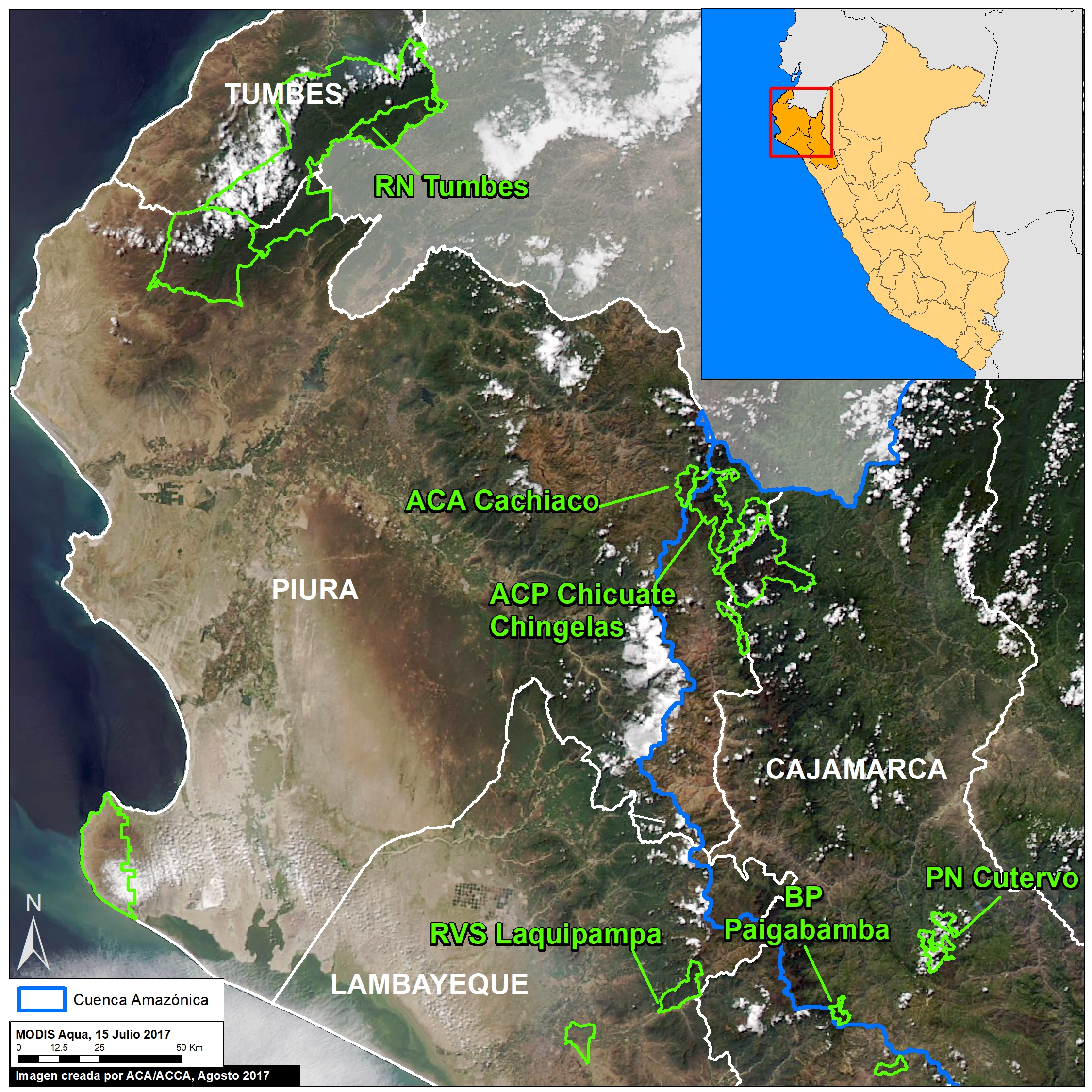

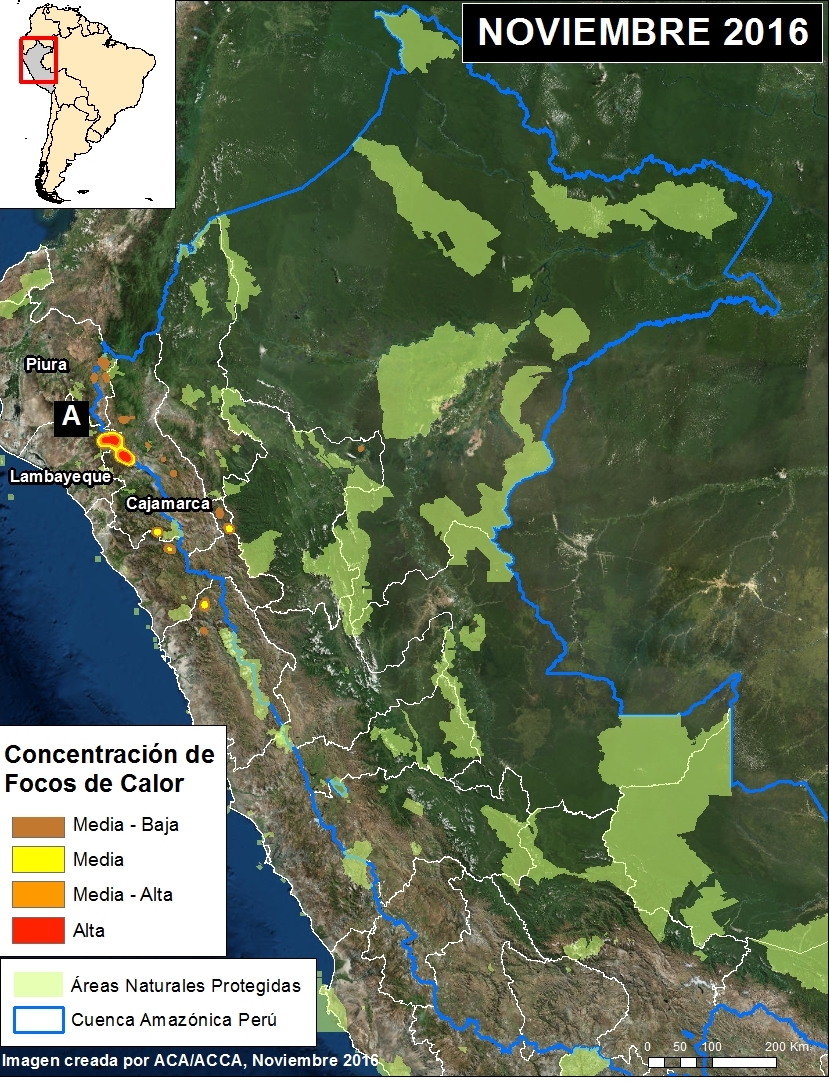

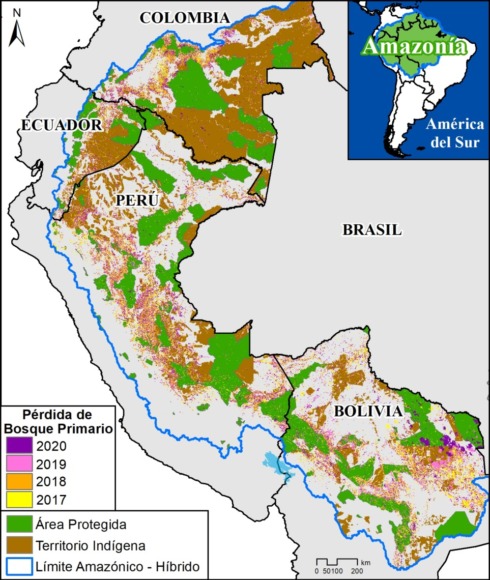

Nuestro ambito de estudio se enfocó en los cuatro países megadiversos de la Amazonia occidental (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), con una vasta área total de más de 229 millones de hectáreas (ver Mapa Base).

Calculamos la pérdida de bosque primario en los últimos cuatro años (2017-2020) en toda la Amazonía occidental y analizamos los resultados en tres categorías principales de uso del suelo:

1) Áreas Protegidas (a nivel nacional y estatal/departamental), que cubrían 43 millones de hectáreas al 2020.

2) Territorios Indígenas (oficiales), que cubrían más de 58 millones de hectáreas al 2020.

3) Otros (es decir, todas las áreas restantes fuera de las áreas protegidas y los territorios indígenas), que cubrían los 127 millones de hectáreas restantes al 2020.

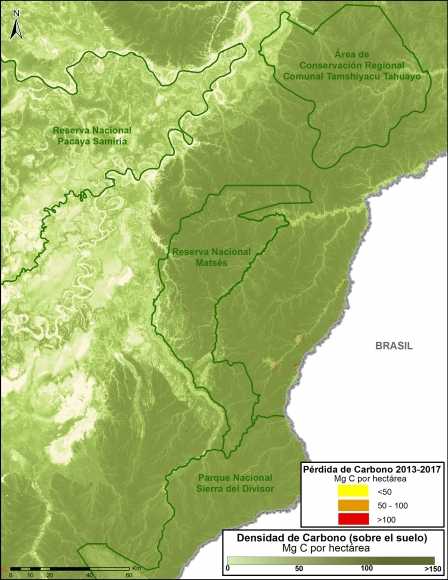

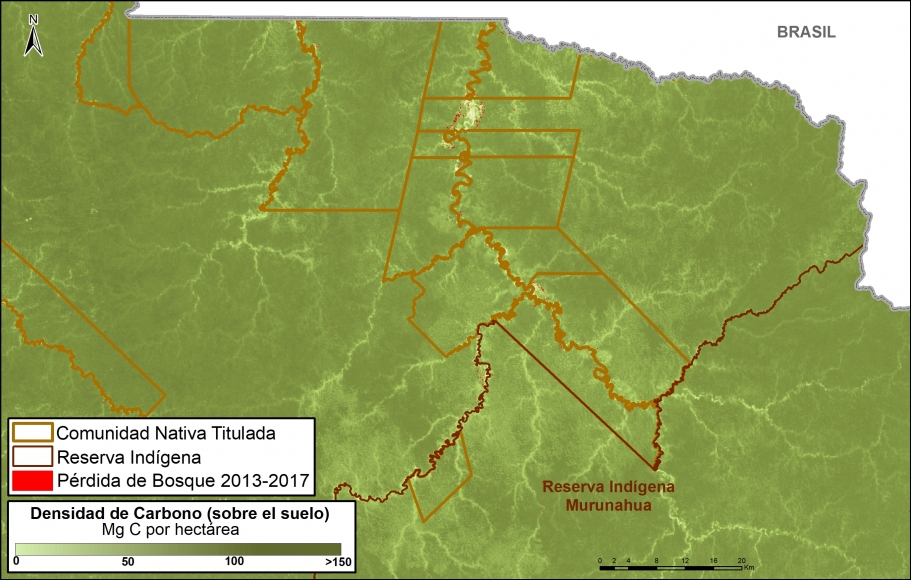

Además, profundizamos en la Amazonía peruana para comprender mejor el papel de las tierras forestales (Bosques de Producción Permanente) y las Reservas Indígenas/Territoriales para grupos indígenas en aislamiento voluntario.

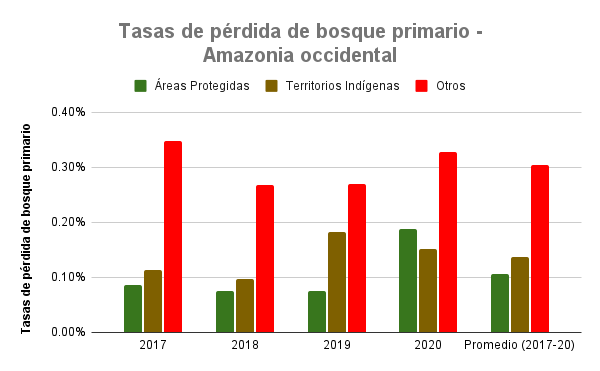

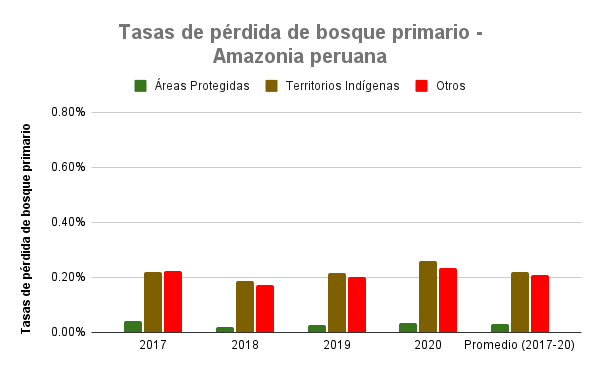

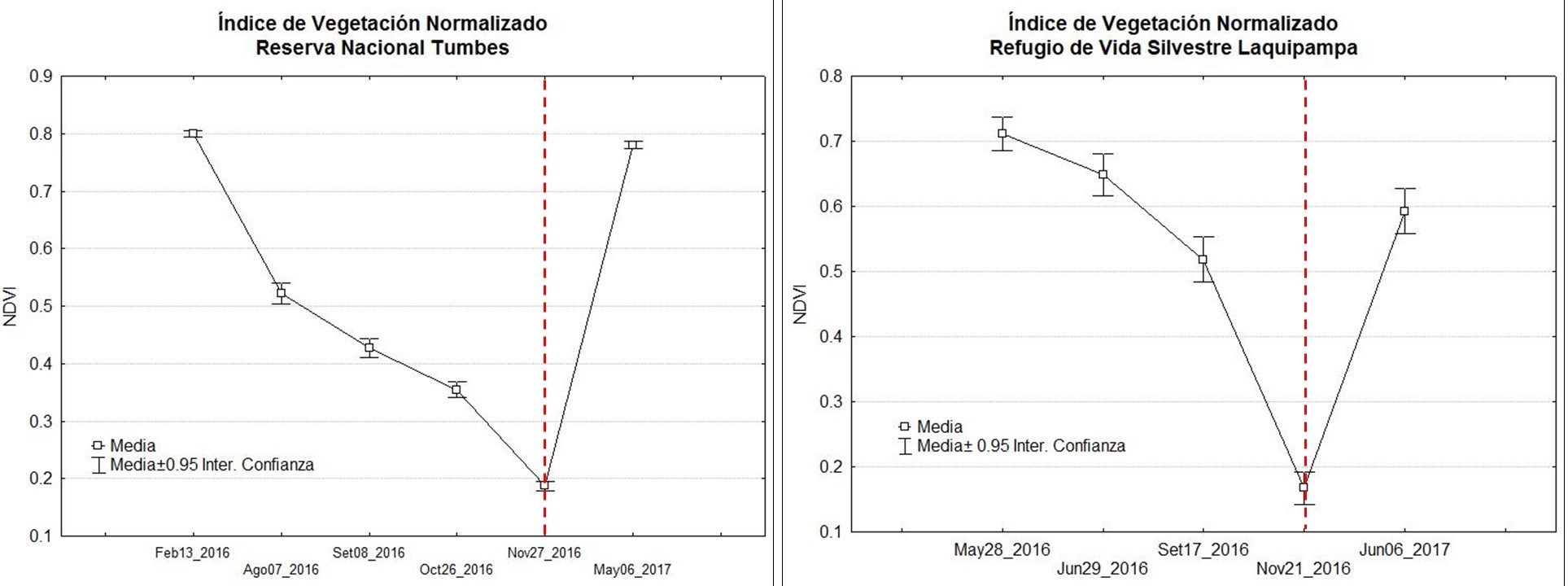

En resumen, encontramos que al promediar los cuatro años, notamos que las áreas protegidas tuvieron la menor tasa de pérdida de bosque primario, seguidas de cerca por los territorios indígenas (ver Figura 1). Fuera de estas áreas críticas, la tasa de pérdida de bosque primario fue más del doble.

A continuación, describimos con más detalle los hallazgos claves, incluso los resultados específicos de cada país.

Hallazgos Clave: Amazonia occidental

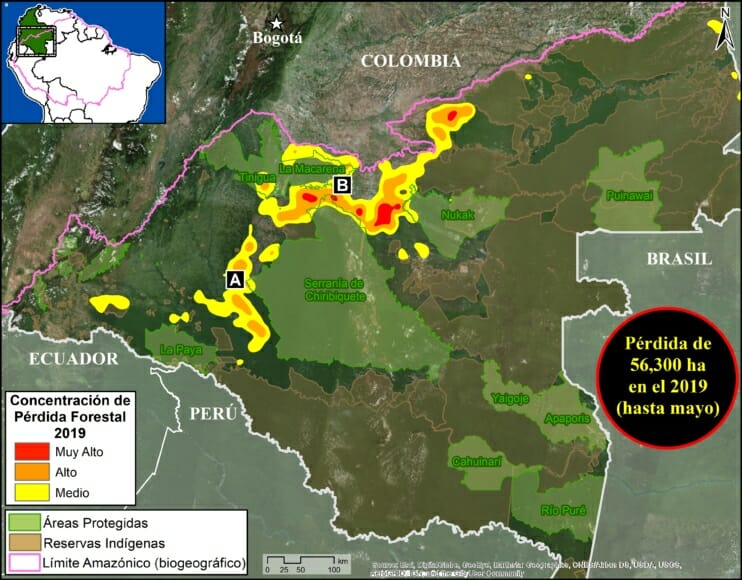

En general, documentamos la pérdida de más de 2 millones de hectáreas de bosques primarios en los cuatro países de la Amazonía occidental entre el 2017 y 2020. De los cuatro años, 2020 tuvo la mayor pérdida (588,191 ha).

De este total, el 9% ocurrió en áreas protegidas (179.000 ha) y el 15% en territorios indígenas (320.000 ha), mientras que la gran mayoría (76%) ocurrió fuera de estas designaciones de uso de la tierra (1,6 millones de ha).

Para estandarizar estos resultados en función de las distintas coberturas de superficie, calculamos las tasas de pérdida de bosque primario (pérdida/área total de cada categoría).

La Figura 1 muestra los resultados combinados de estas tasas en los cuatro países.

Para el periodo 2017-2019, las áreas protegidas (verde) tuvieron las tasas más bajas de pérdida de bosque primario en la Amazonía occidental (menos de 0,10%). Los territorios indígenas (marrón) también tuvieron bajas tasas de pérdida de bosque primario entre el 2017 y 2018 (menos del 0,11%), pero esto aumentó en el 2019 (0,18%) debido a los incendios en Bolivia.

Durante el intenso año de la pandemia del COVID en el 2020, este patrón general se invirtió, con una elevada pérdida de bosque primario en áreas protegidas, de nuevo debido en gran parte a los grandes incendios en Bolivia. Así, los territorios indígenas tuvieron la menor tasa de pérdida de bosque primario, seguidos por las áreas protegidas (0,15% y 0,19%, respectivamente) en el 2020.

Promediando los cuatro años, las áreas protegidas tuvieron la menor tasa de pérdida de bosque primario (0,11%), seguidas de cerca por los territorios indígenas (0,14%). Fuera de estas áreas críticas (rojo), la tasa de pérdida de bosque primario fue más del doble (0,30%). Las tasas más bajas de pérdida de bosque primario (menos del 0,10%) se dieron en las áreas protegidas de Ecuador y Perú (0,01% y 0,03%, respectivamente), y en los territorios indígenas de Colombia (0,07%).

Resultados por País

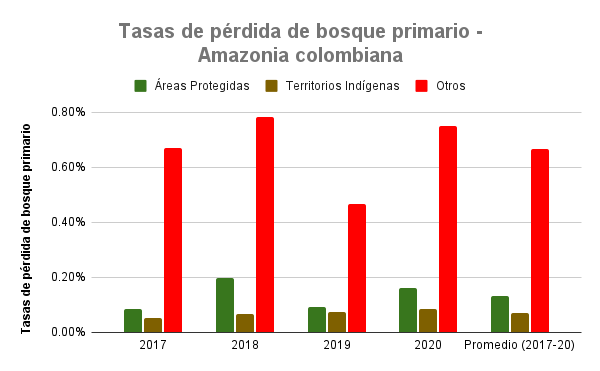

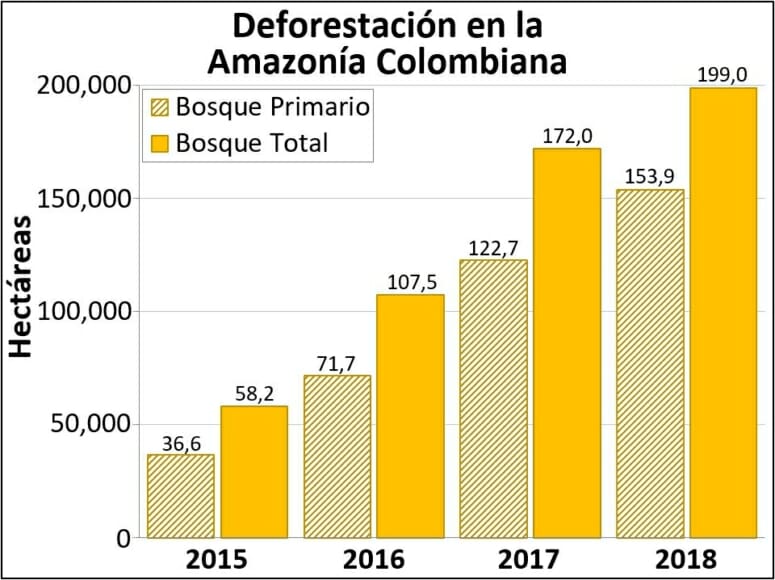

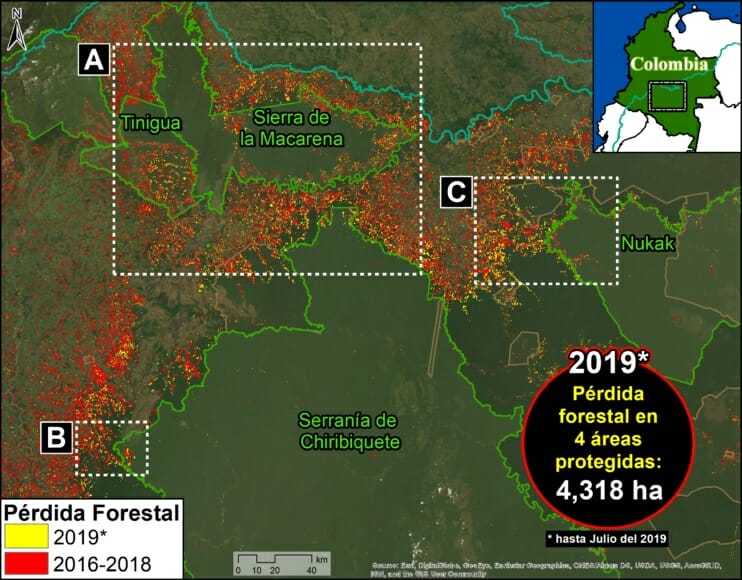

Amazonía Colombiana

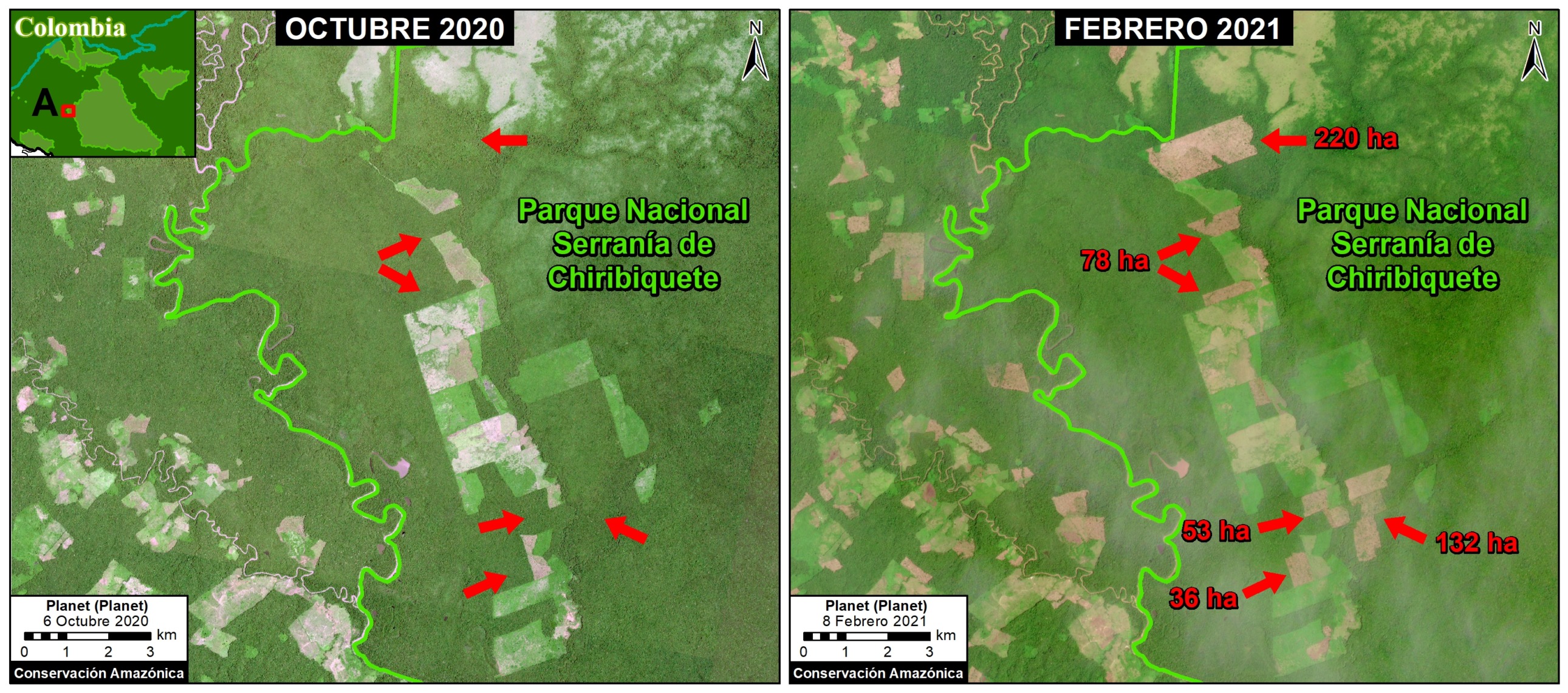

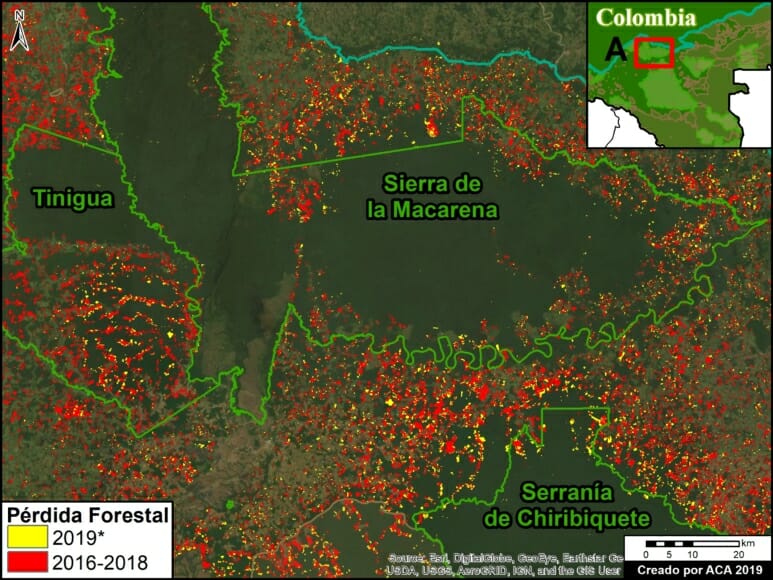

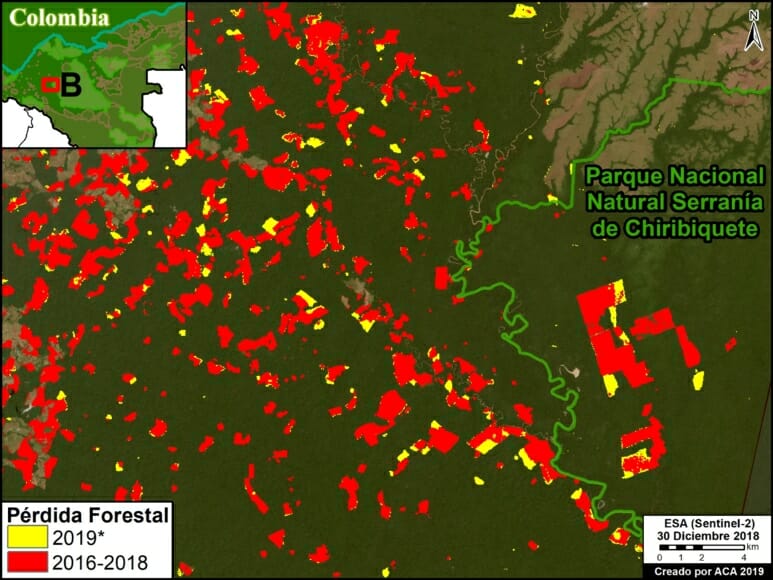

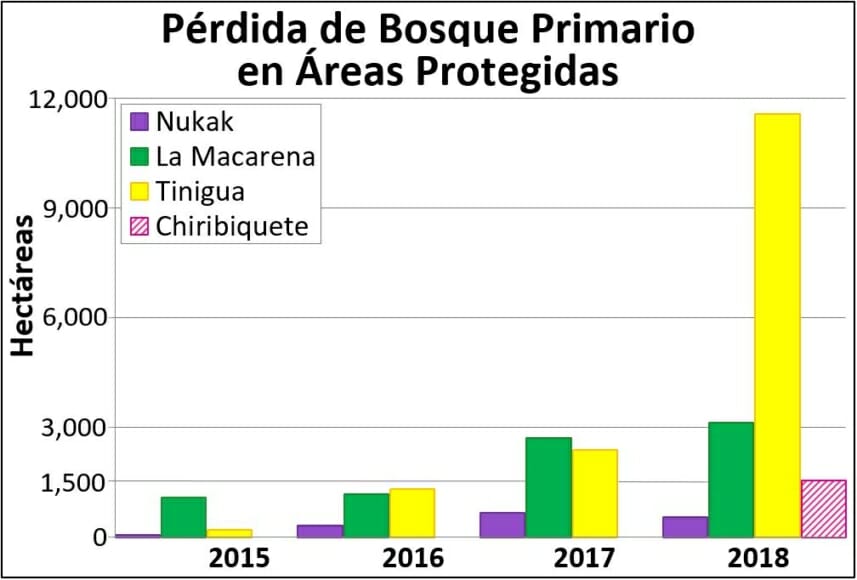

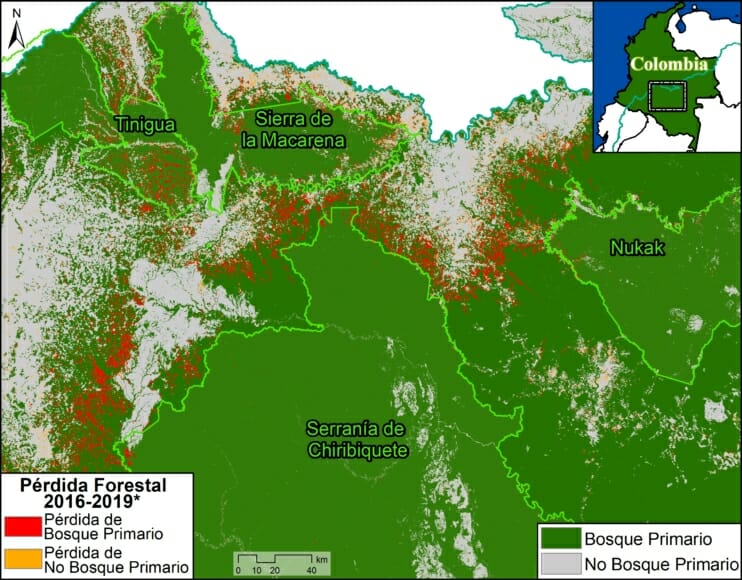

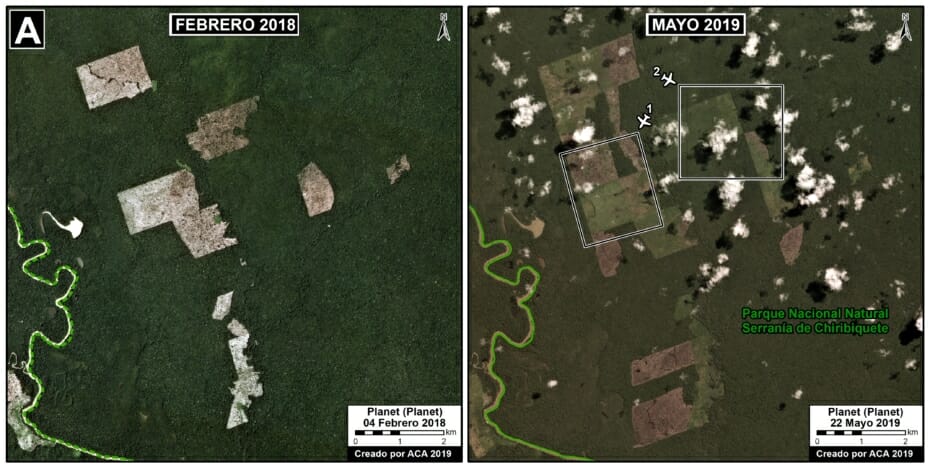

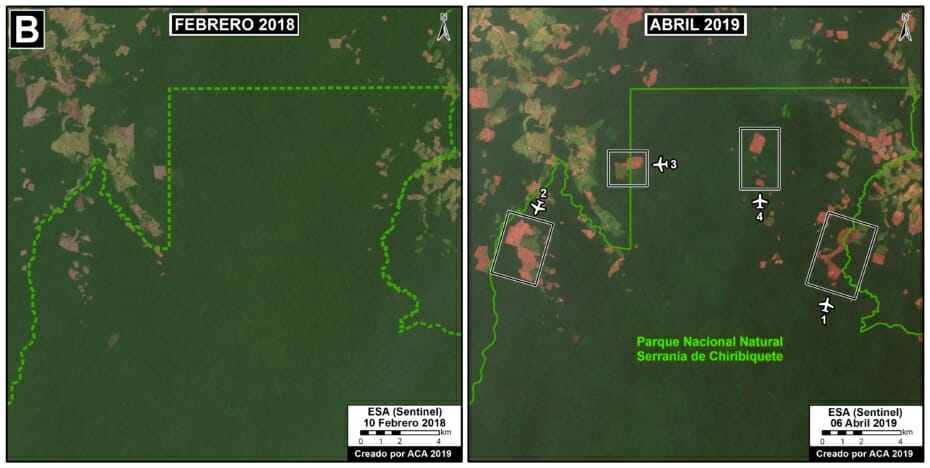

Colombia tuvo, por mucho, las mayores tasas de pérdida de bosque primario fuera de las áreas protegidas y los territorios indígenas (con una media del 0,67% en los cuatro años).

Por el contrario, los territorios indígenas colombianos tuvieron una de las tasas más bajas de pérdida de bosque primario en toda la Amazonia occidental (con una media del 0,07% en los cuatro años).

Las tasas de pérdida de bosque primario de las áreas protegidas fueron, en promedio, casi el doble que las de los territorios indígenas (principalmente debido a la alta deforestación en el Parque Nacional Tinigua), pero, aun así, mucho más bajas que las áreas no protegidas.

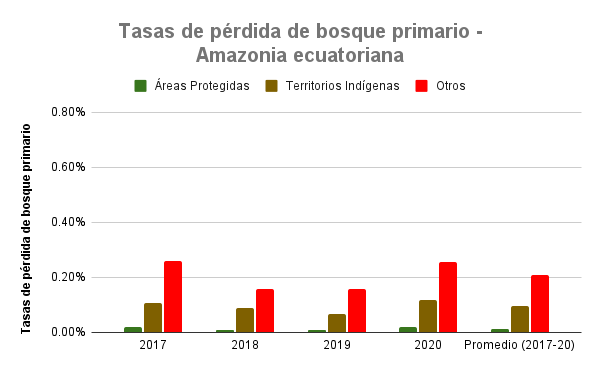

Amazonía Ecuatoriana

En general, Ecuador tuvo las tasas más bajas de pérdida de bosque primario en las tres categorías.

Las áreas protegidas tuvieron la tasa de pérdida de bosque primario más baja de todas las categorías en la Amazonia occidental (con una media del 0,01% en los cuatro años).

Los territorios indígenas también tuvieron tasas de pérdida de bosque primario relativamente bajas, con una media de la mitad de la de las áreas no protegidas y los territorios indígenas (0,10% frente a 0,21%, respectivamente).

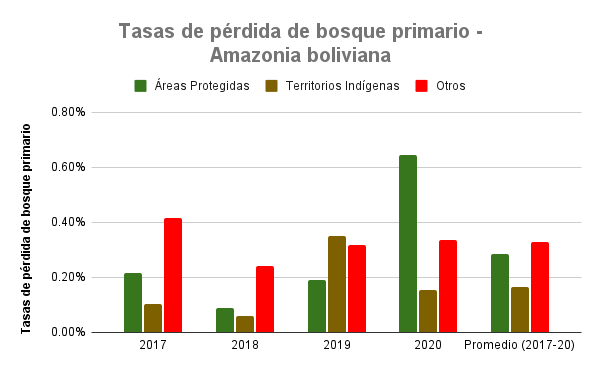

Amazonía Boliviana

Bolivia tuvo los resultados más dinámicos, en gran parte debido a las intensas temporadas de incendios en el 2019 y 2020. Los territorios indígenas tuvieron las tasas más bajas de pérdida de bosque primario, siendo el 2019 la única excepción, por los grandes incendios en el departamento de Santa Cruz que afectaron al territorio indígena de Monte Verde.

Las áreas protegidas tuvieron la tasa de pérdida de bosque primario más baja en el 2019, pero en extremo contraste, la más alta al año siguiente (2020), también debido a grandes incendios en el departamento de Santa Cruz que afectaron al Parque Nacional Noel Kempff Mercado.

En general, la pérdida de bosque primario fue más alta fuera de las áreas protegidas y de los territorios indígenas (con un promedio de 0,33% en los cuatro años).

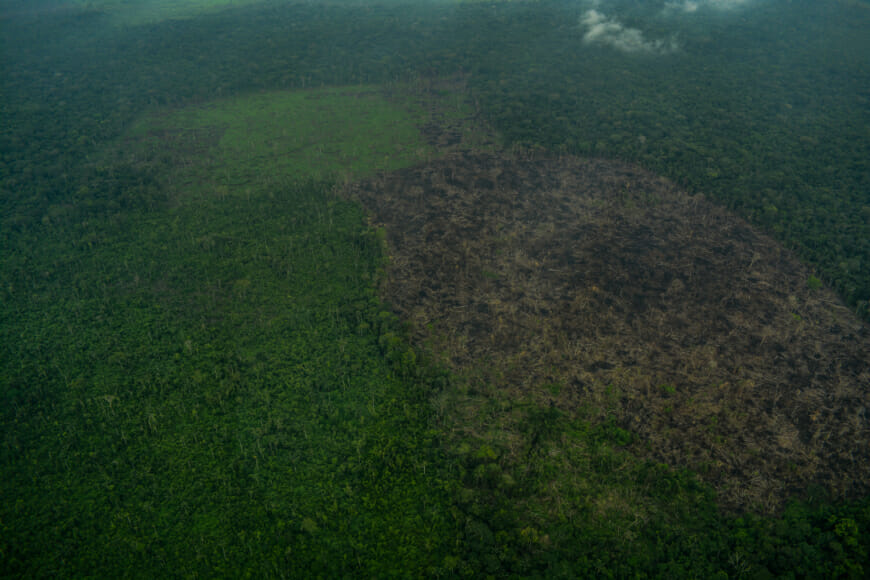

Amazonía Peruana

Después de Ecuador, Perú también tuvo tasas de pérdida de bosque primario relativamente bajas, especialmente en las áreas protegidas (con una media del 0,03% en los cuatro años).

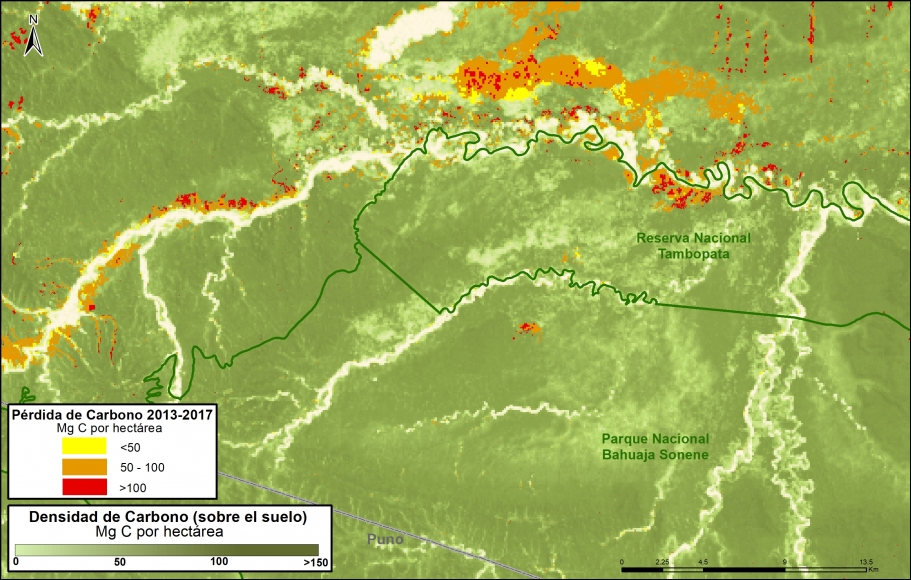

La pérdida de bosque primario en los territorios indígenas (es decir, datos combinados para comunidades nativas tituladas y Reservas Territoriales/Indígenas para grupos en aislamiento voluntario) fue sorprendentemente alta, similar a la de las zonas fuera de las áreas protegidas en los cuatro años. Por ejemplo, en el 2020, la elevada pérdida de bosque primario se concentró en varias comunidades nativas tituladas en las regiones de Amazonas, Ucayali, Huánuco y Junín.

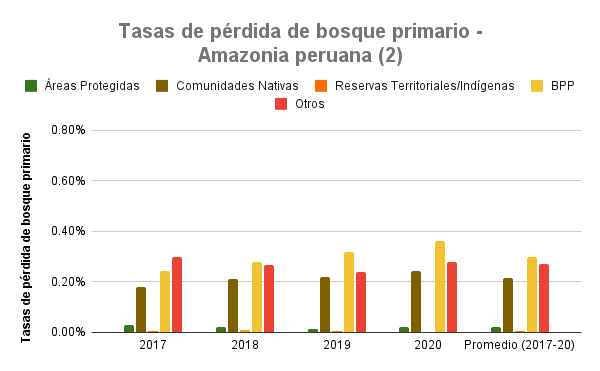

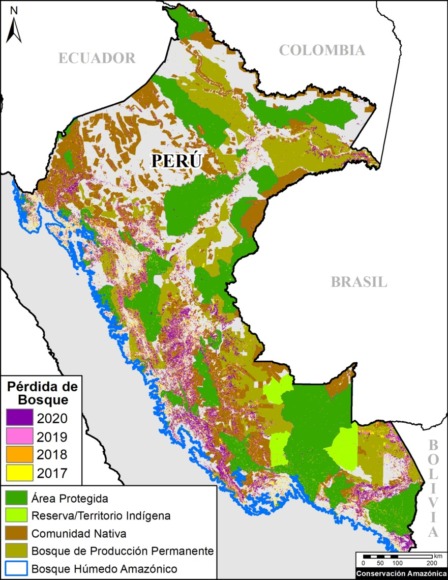

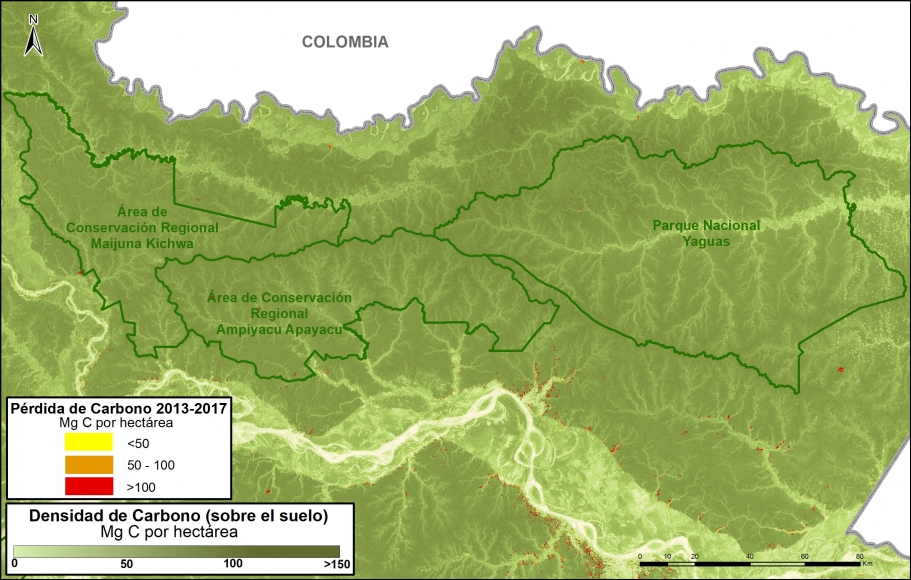

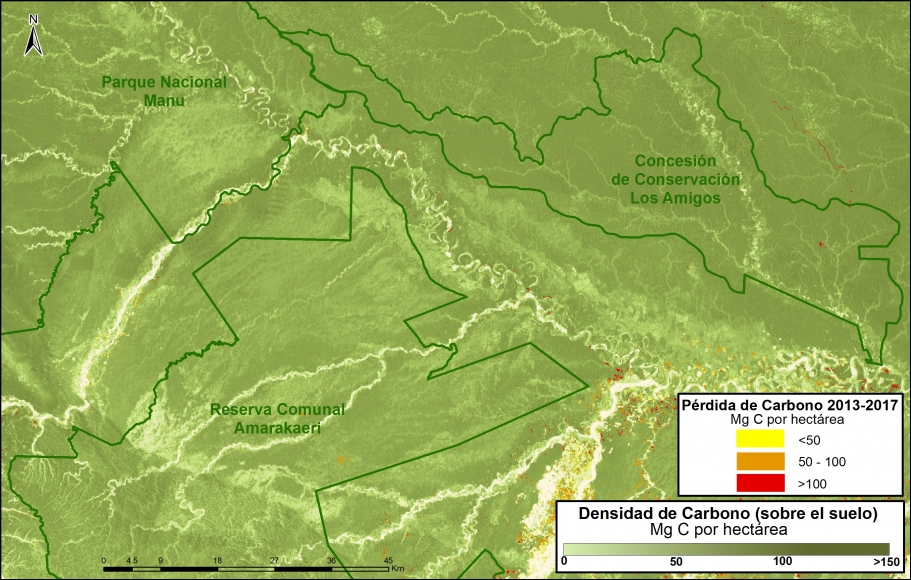

Como se ha señalado anteriormente, hemos realizado un análisis más profundo para la Amazonia peruana, utilizando los datos de deforestación producidos por el estado peruano (Geobosques) y añadiendo la categoría adicional de Bosques de Producción Permanente (BPP) (ver mapa del anexo).

También separamos los datos de territorios indígenas en dos categorías apartes: comunidades nativas tituladas y Reservas Territoriales/Indígenas para grupos en aislamiento voluntario, respectivamente.

Estos datos muestran que la deforestación fue más baja en las Reservas Territoriales/Indígenas, seguidas de cerca por las áreas protegidas (0,01% vs 0,02% en los cuatro años, respectivamente).

La deforestación en las comunidades nativas tituladas fue considerablemente mayor, 0,21% en los cuatro años.

Sorprendentemente, la deforestación fue mayor en los bosques de producción permanente que en las zonas fuera de las áreas protegidas y los territorios indígenas (0,30% frente a 0,27% en los cuatro años).

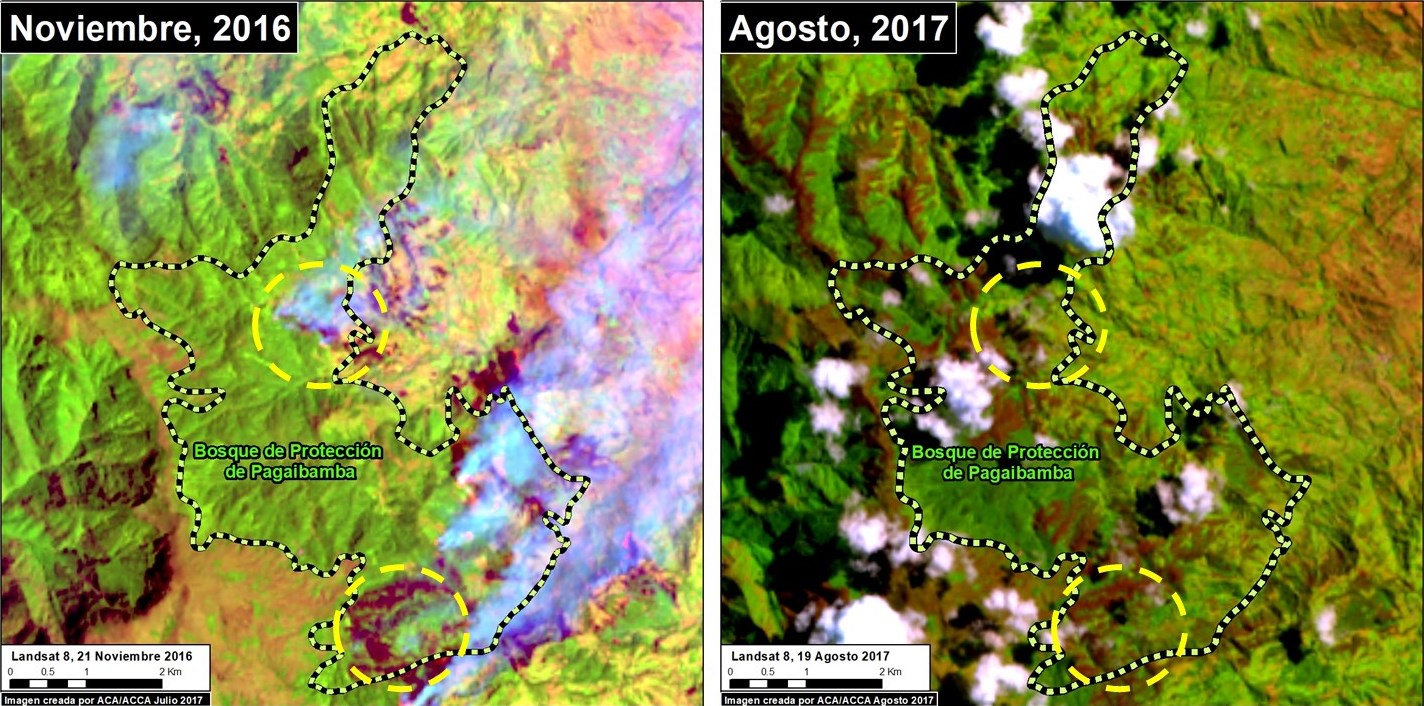

Anexo – Amazonía Peruana

El siguiente mapa muestra detalles adicionales para Perú, sobre todo la inclusión de los Bosques de Producción Permanente o BPP.

Metodología

(En Inglés)

To estimate deforestation across all three categories, we used annual forest loss data (2017-20) from the University of Maryland (Global Land Analysis and Discovery GLAD laboratory) to have a consistent source across all four countries (Hansen et al 2013).

We obtained this data, which has a 30-meter spatial resolution, from the “Global Forest Change 2000–2020” data download page. It is also possible to visualize and interact with the data on the main Global Forest Change portal.

It is important to note that these data include both human-caused deforestation and forest loss caused by natural forces (landslides, wind storms, etc…).

We also filtered this data for only primary forest loss, following the established methodology of Global Forest Watch. Primary forest is generally defined as intact forest that has not been previously cleared (as opposed to previously cleared secondary forest, for example). We applied this filter by intersecting the forest cover loss data with the additional dataset “primary humid tropical forests” as of 2001 (Turubanova et al 2018). For more details on this part of the methodology, see the Technical Blog from Global Forest Watch (Goldman and Weisse 2019).

Thus, we often use the term “primary forest loss” to describe the data.

Data presented as primary forest loss or deforestation rate is standardized per the total area covered of each respective category. For example, to properly compare raw forest loss data in areas that are 100 hectares vs 1,000 hectares total size respectively, we divide by the area to standardize the result.

Our geographic range included four countries of the western Amazon and consists of a combination of the Amazon watershed limit (most notably in Bolivia) and Amazon biogeographic limit (most notably in Colombia) as defined by RAISG. See Base Map above for delineation of this hybrid Amazon limit, designed for maximum inclusion.

Additional data sources include: National and state/deprartment level protected areas: RUNAP 2020 (Colombia), SNAP 2017 & RAISG 2020 (Ecuador), SERNAP & ACEAA 2020 (Bolivia), and SERNANP 2020 (Peru).

Indigenous Territories: RAISG 2020 (Colombia, Ecuador, and Bolivia), and MINCU & ACCA 2020 (Peru). For Peru, this includes titled native communities and Indigenous/Territorial Reserves for indigenous groups in voluntary isolation.

For the additional analysis in Peru, we used deforestation data from MINAM/Geobosques (note this is actual deforestation and not primary forest loss) and BPP data from SERFOR. We also separated data from titled native communities and Territorial/Indigenous Reserves for groups in voluntary isolation.

Agradecimientos

Agradecemos a M. MacDowell (AAF), A. Folhadella (ACA), J. Beavers (ACA), G. Palacios (ACA), y D. Larrea (ACEAA) por sus útiles comentarios sobre este informe.

Este trabajo fue apoyado por el Andes Amazon Fund (AAF), la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD) y el Fondo Internacional de Conservación de Canadá (ICFC).

Cita

Finer M, Mamani N, Silman M (2021) Áreas Protegidas y Territorios Indígenas Eficaces Contra la Deforestación en la Amazonía Occidental. MAAP: 141.