Presentamos el segundo reporte de nuestra serie enfocada en la Amazonía venezolana.

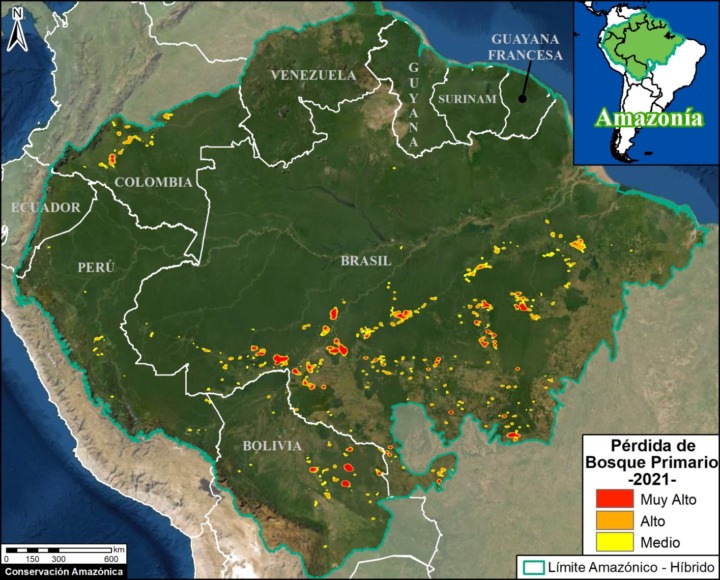

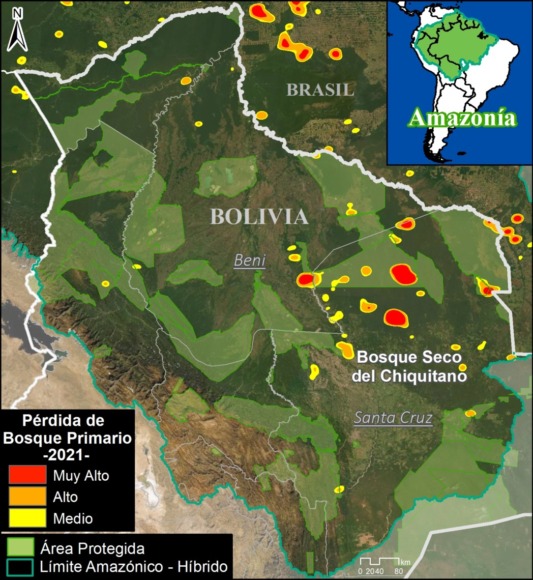

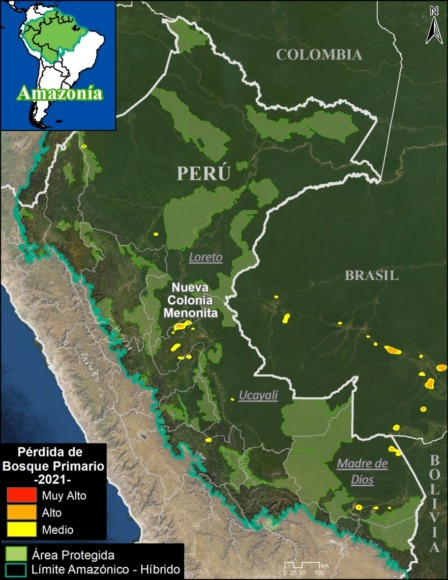

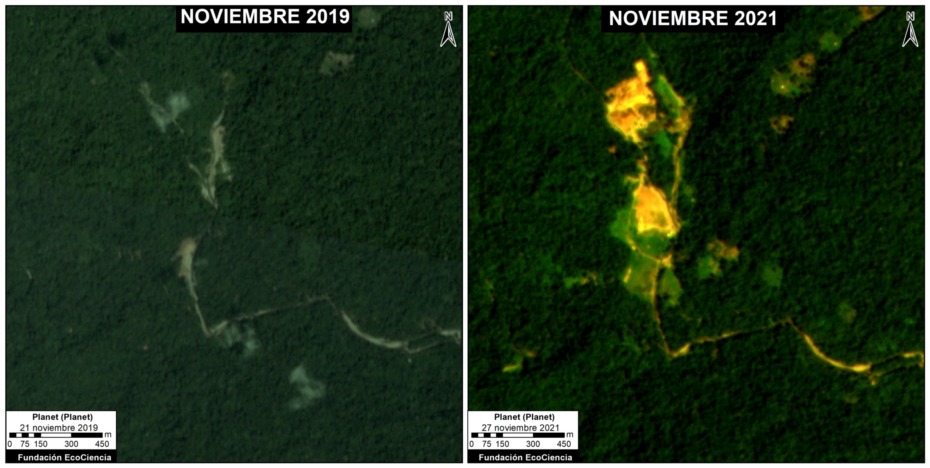

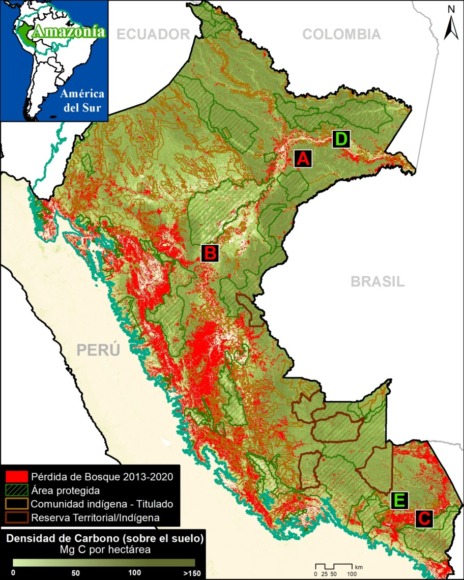

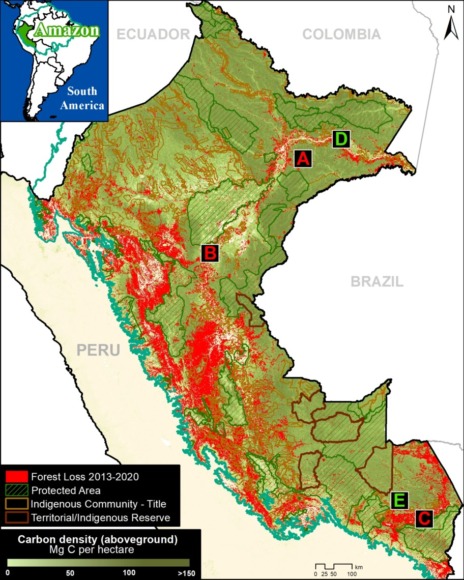

El primer reporte (MAAP #155) documentó la pérdida de más de 140,000 hectáreas de bosque primario en los últimos cuatro años. También analizamos los principales focos (hotspots) de deforestación, mostrando que la minería es uno de los principales drivers, incluso en las áreas protegidas.

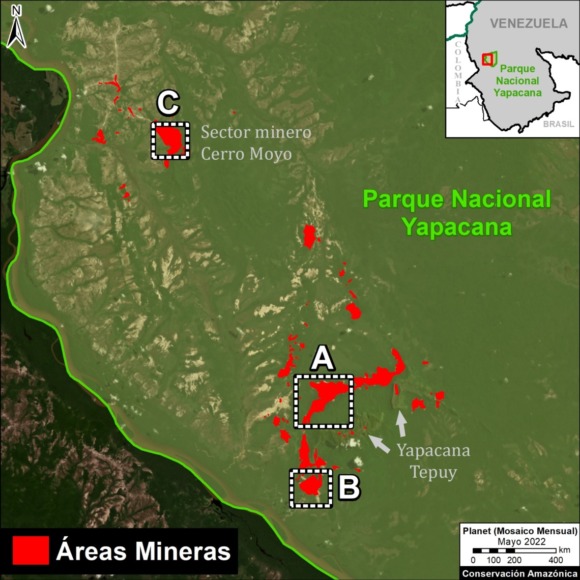

En el presente reporte, nos centramos en un área protegida clave, el Parque Nacional Yapacana.

El parque, creado en el año 1978, es un sitio biogeográfico clave, con diversos ecosistemas (incluyendo sabanas de arena blanca), cuenta con alto grado de endemismo y biodiversidad, y con afloramientos únicos del escudo guayanés. La minería ilegal comenzó en el parque en la década de 1980 y empezó a aumentar en la década del 2000 (ver SOS Orinoco 2020 para más detalles sobre el panorama complejo sociopolítico).

Mostramos que en el Parque Nacional Yapacana actualmente hay una intensa actividad minera ilegal.

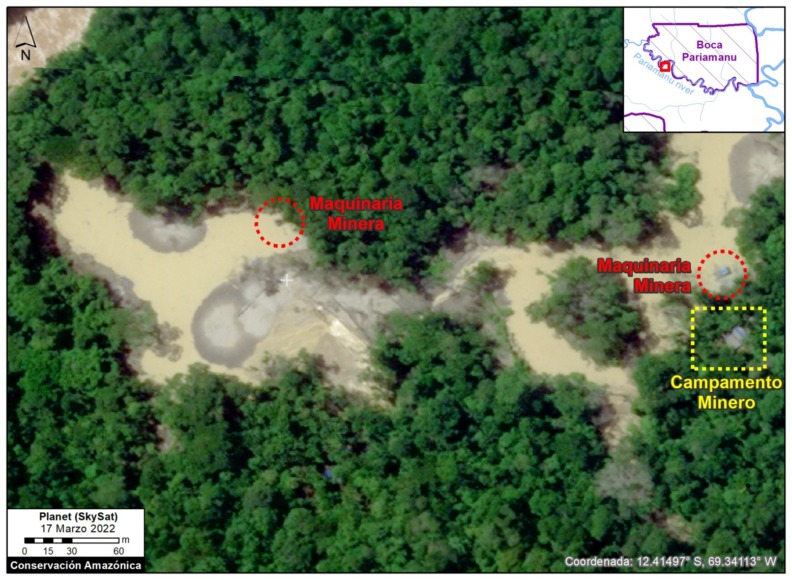

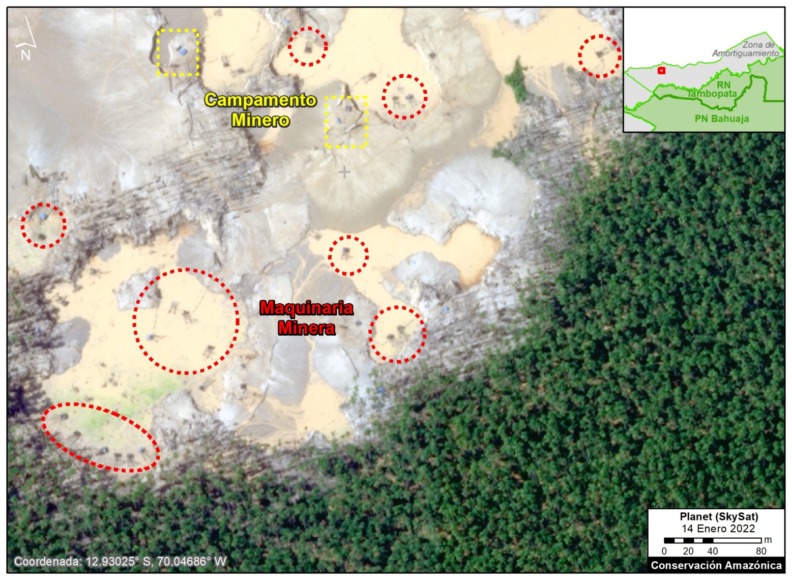

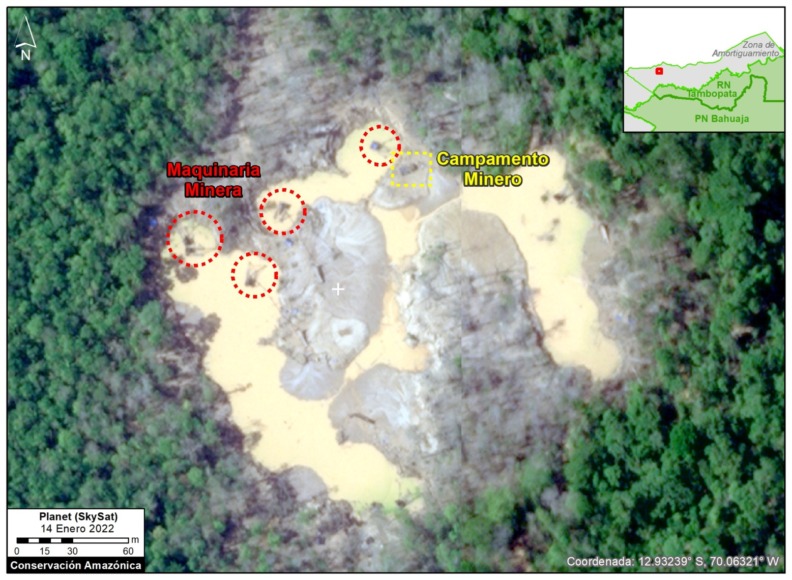

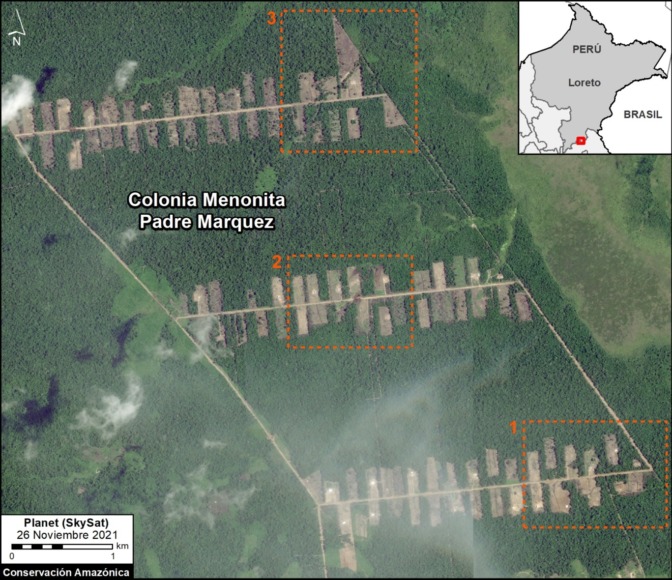

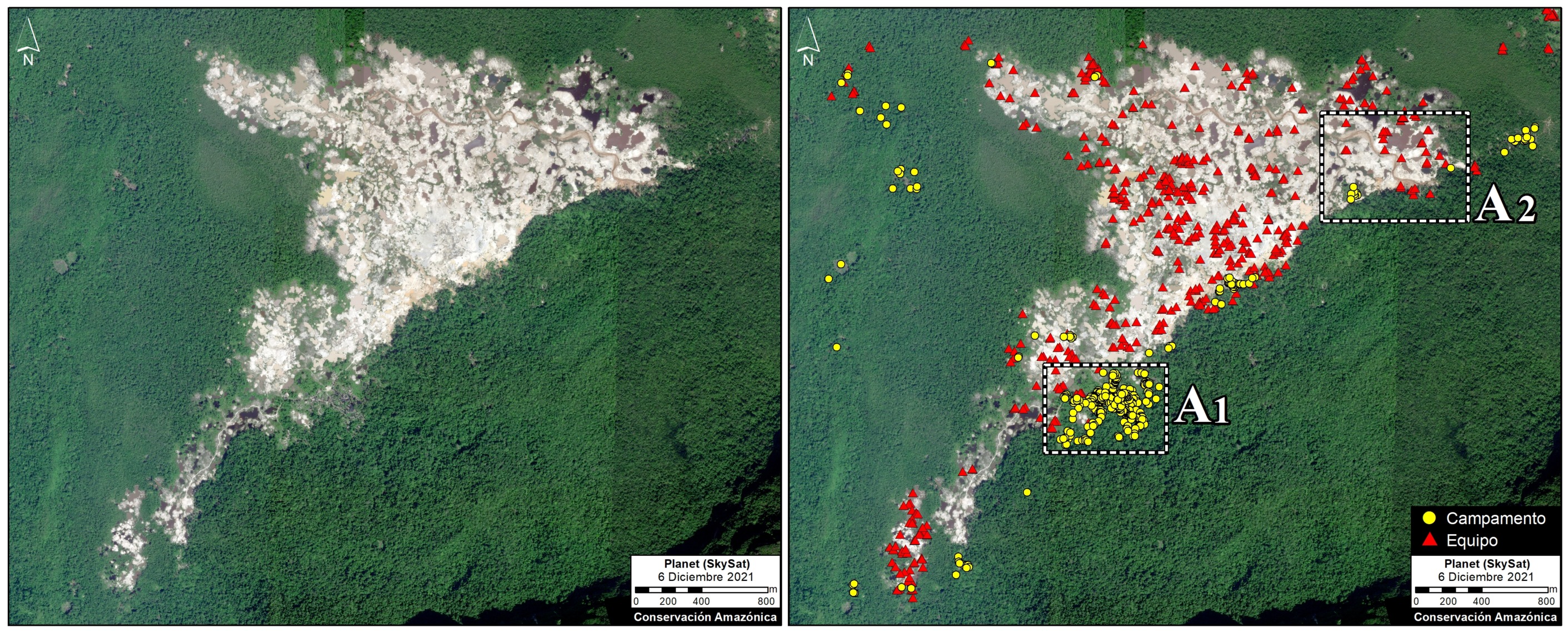

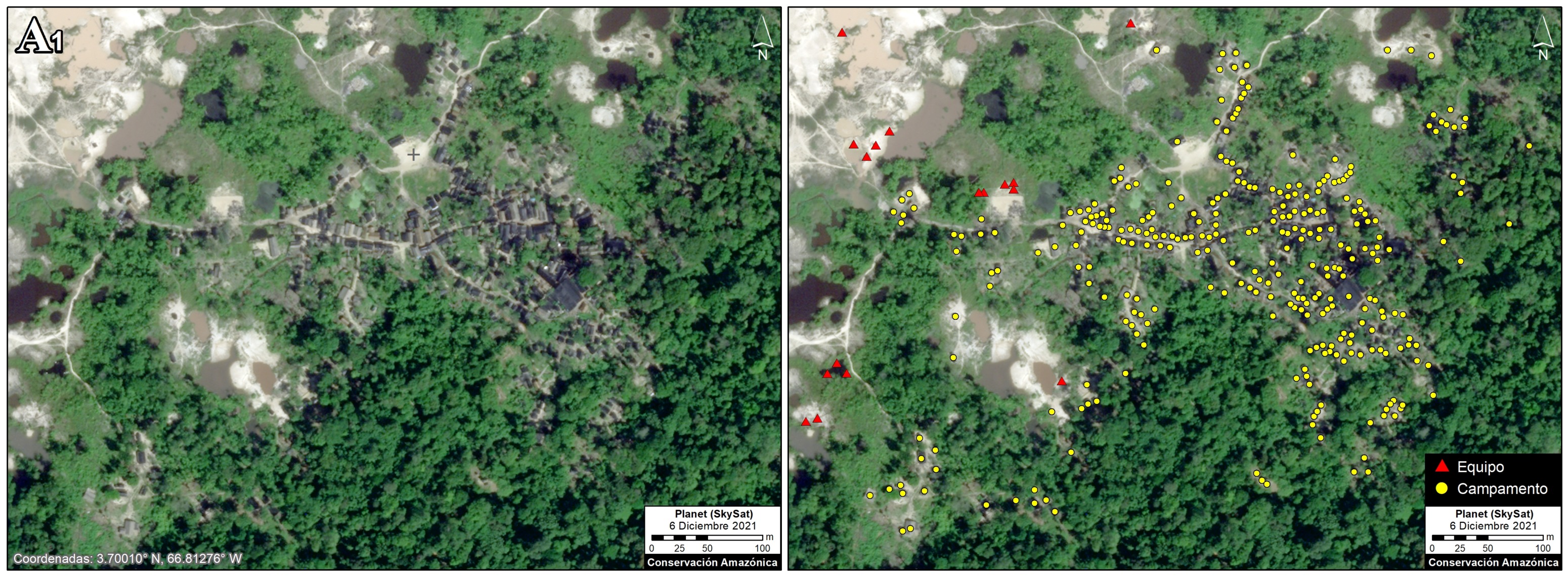

En concreto, realizamos una estimación detallada de la actividad minera actual, en términos de campamentos y maquinaria, basándonos en recientes imágenes satelitales (SkySat) de muy alta resolución (0,5 metros).

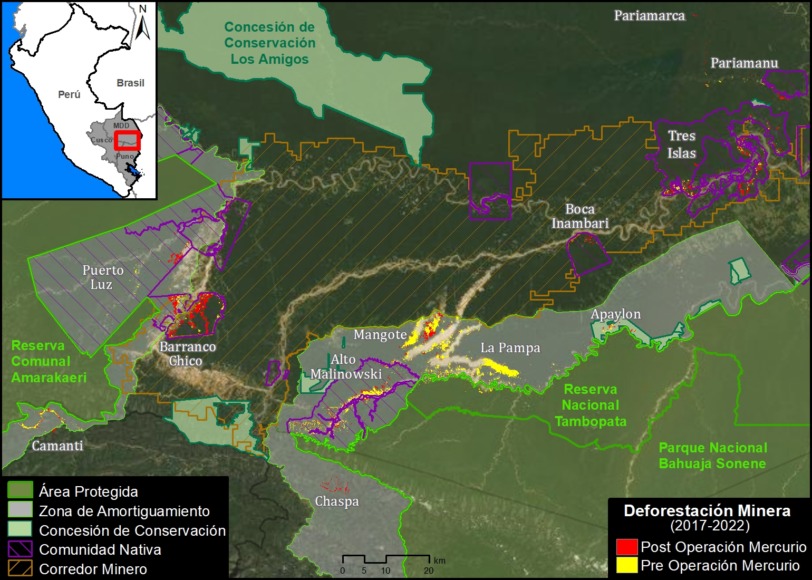

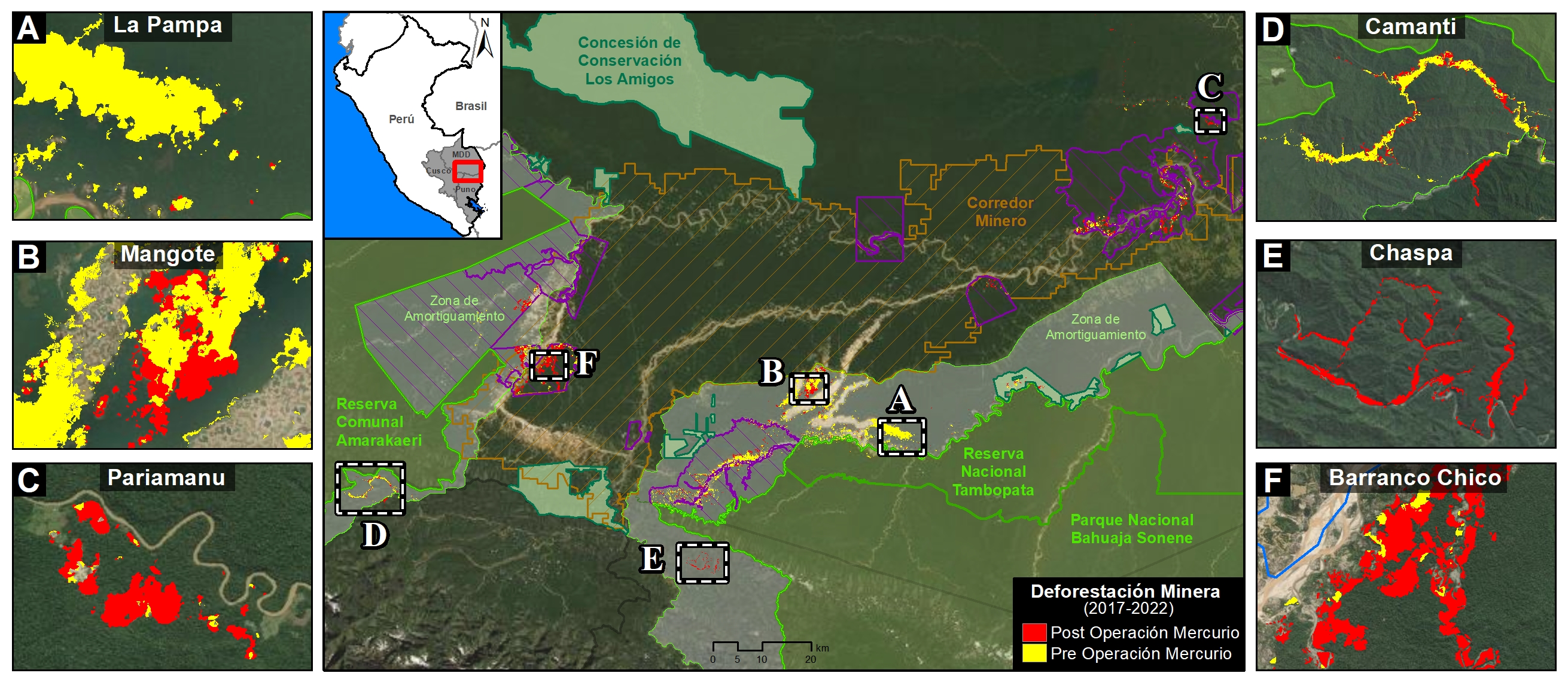

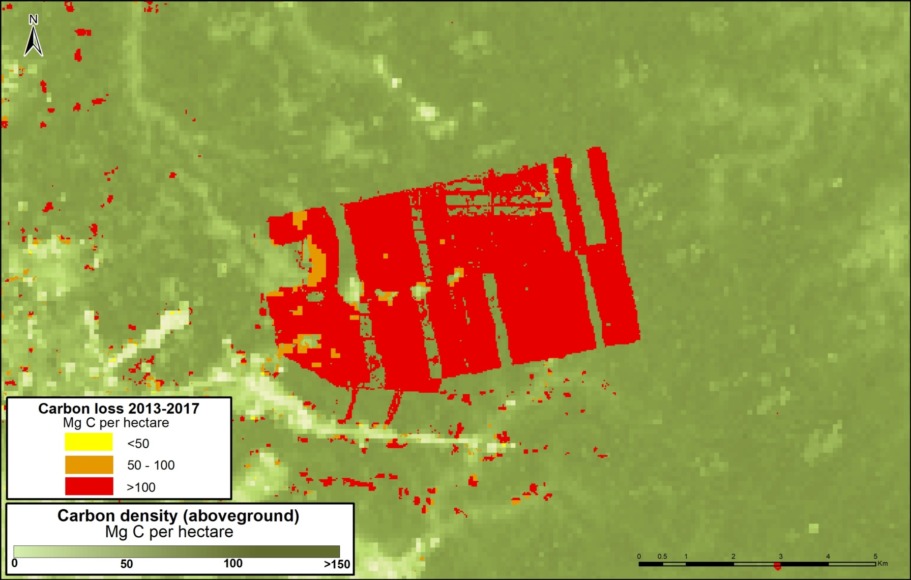

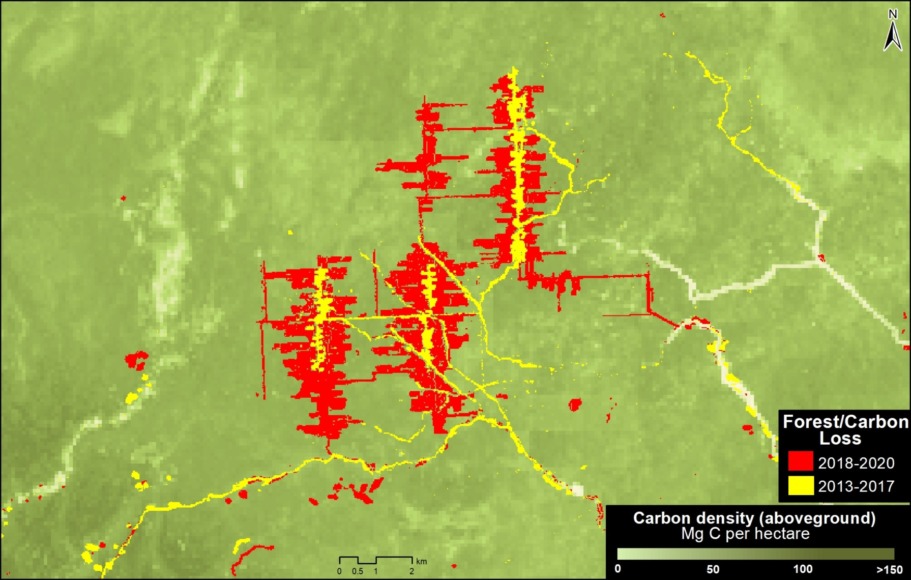

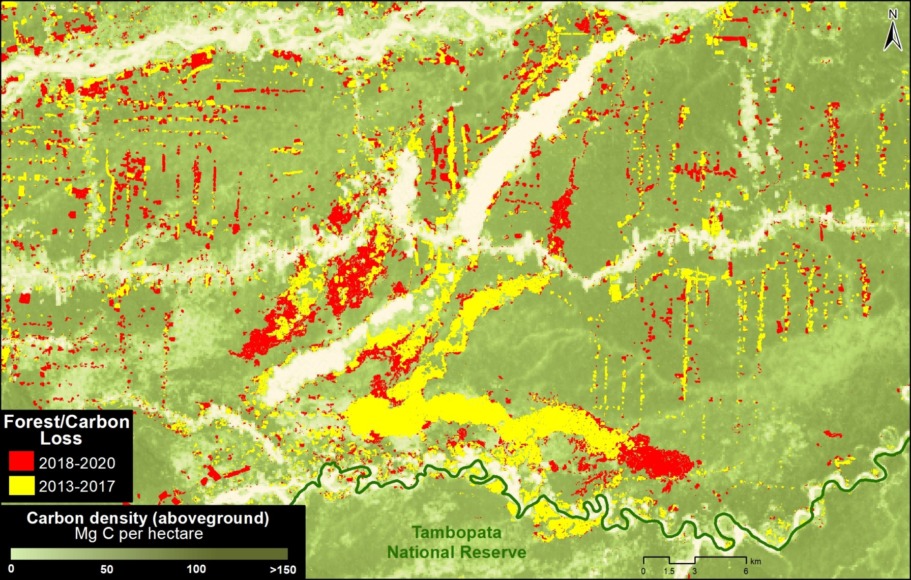

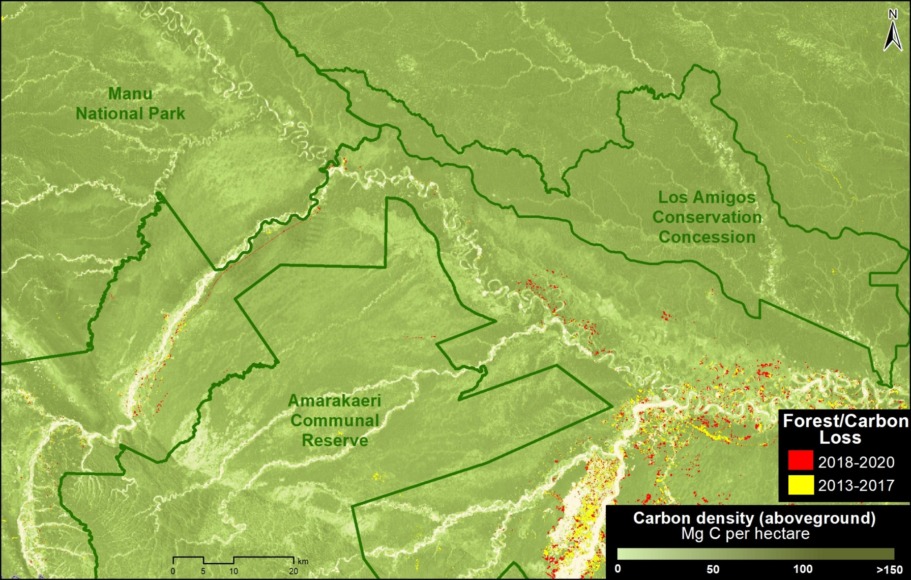

Encontramos más de 8,000 puntos de datos mineros (más de 4,100 campamentos y 3,800 piezas de maquinaria), lo que indica que el Parque Nacional Yapacana puede ser actualmente el sitio más impactado de toda la Amazonía (reemplazando al caso de La Pampa en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, al sur de la Amazonía peruana), en base a la densidad de la actividad relacionada con la minería.

El objetivo de este reporte es informar con precisión a la comunidad internacional sobre la magnitud de la crisis en el Parque Nacional Yapacana, con la esperanza de una eventual solución.

Intensa Minería en el Parque Nacional Yapacana

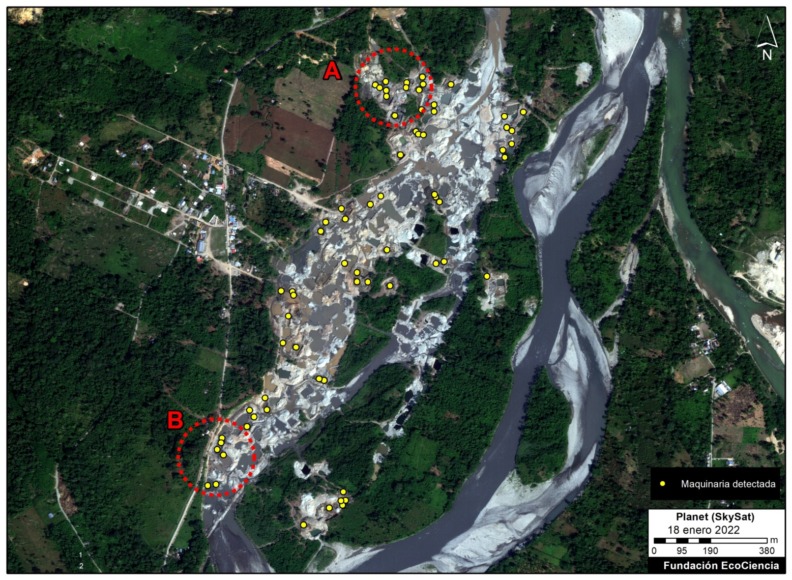

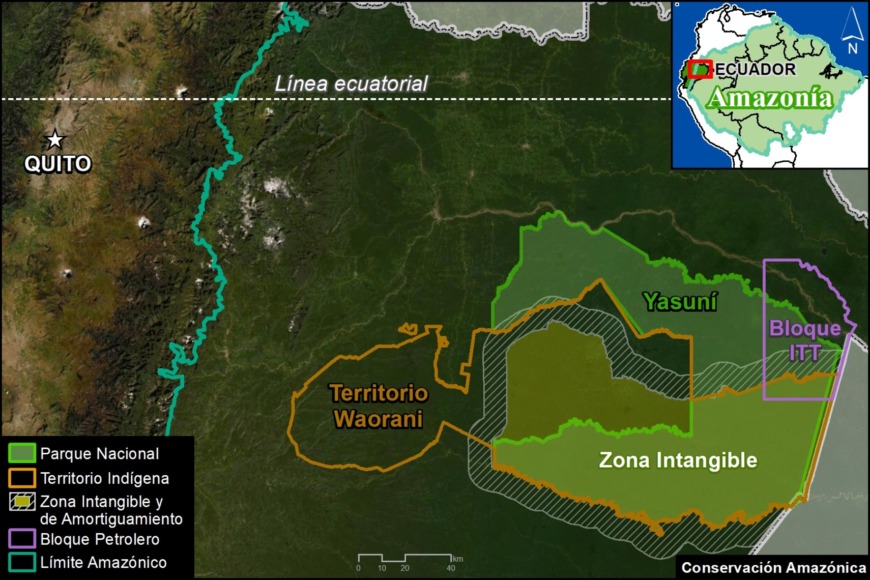

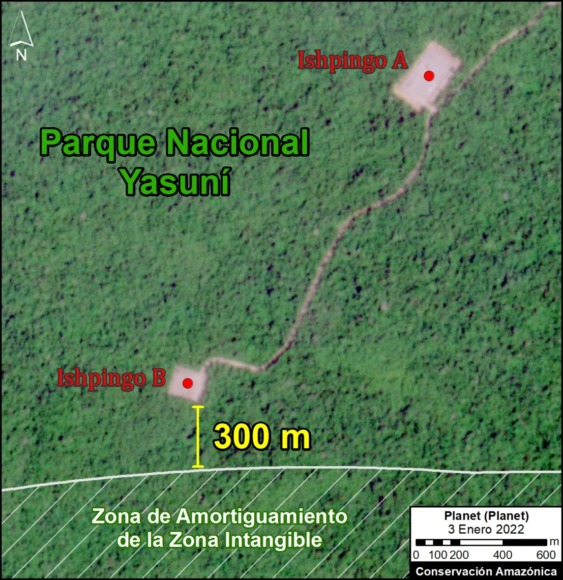

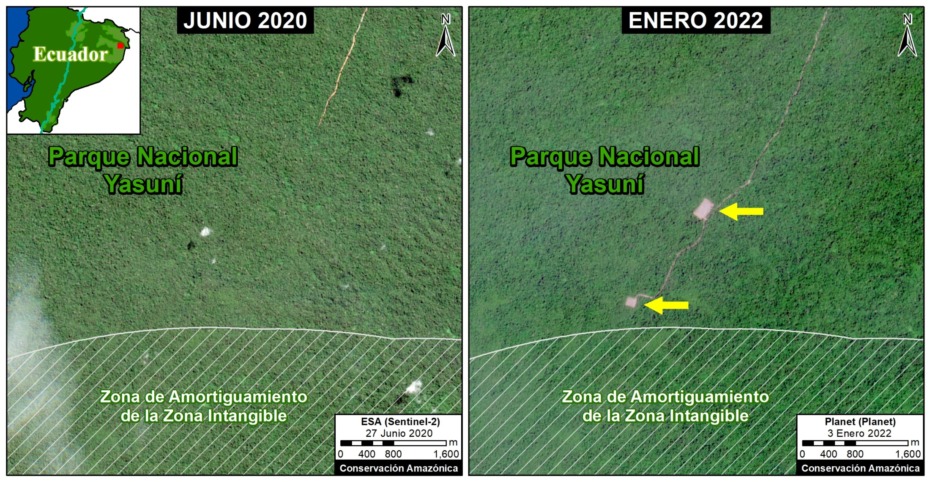

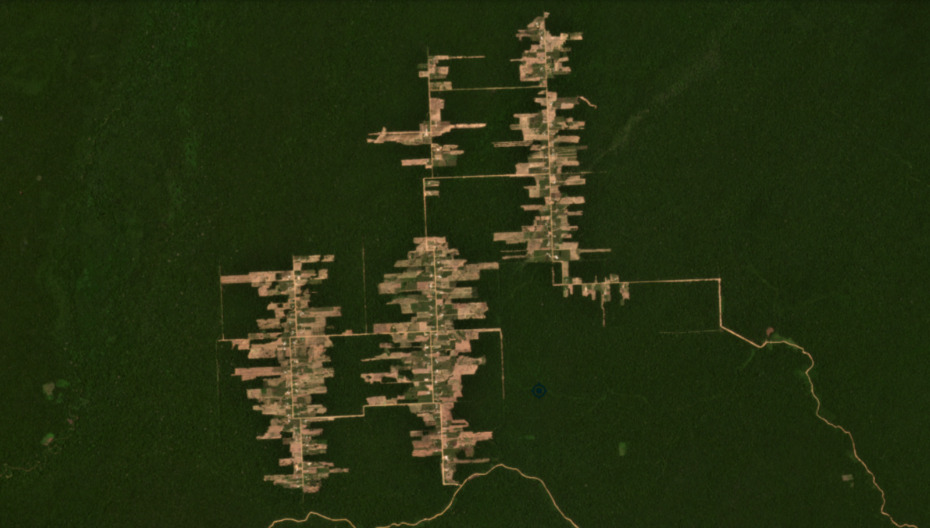

El Mapa Base (ver arriba) muestra los principales sectores mineros en el Parque Nacional Yapacana y la cobertura de SkySat durante el reciente período de diciembre 2021 a marzo 2022 (ver polígonos verticales de color verde oscuro). En esta zona, registramos la impactante cifra de 8,214 puntos de datos mineros (4,167 campamentos y 3,884 piezas de maquinaria). Este hallazgo es coherente con estimaciones previas que reportan más de 2,000 mineros ilegales operando en el parque (e incluso indican que es un subestimado).

Las letras A-C corresponden a los acercamientos de imagen (zooms) que aparecen a continuación.

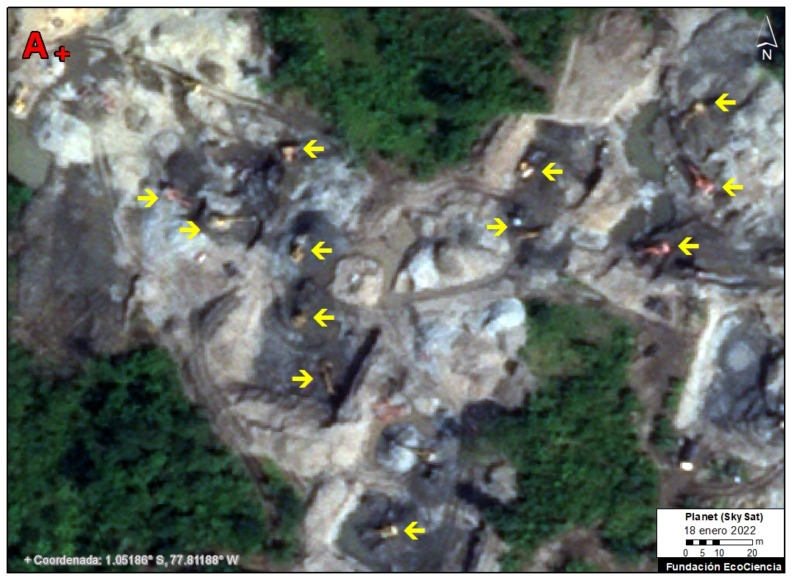

Zoom A: Cerro Yapacana (norte)

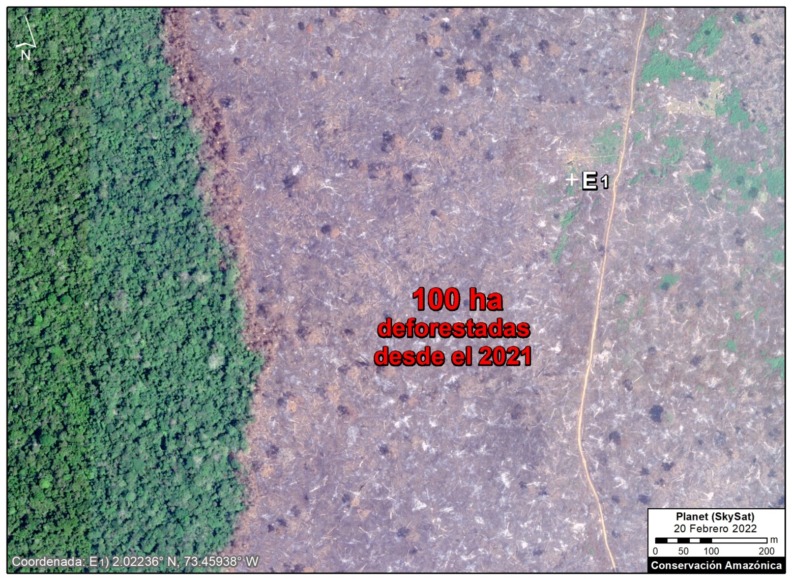

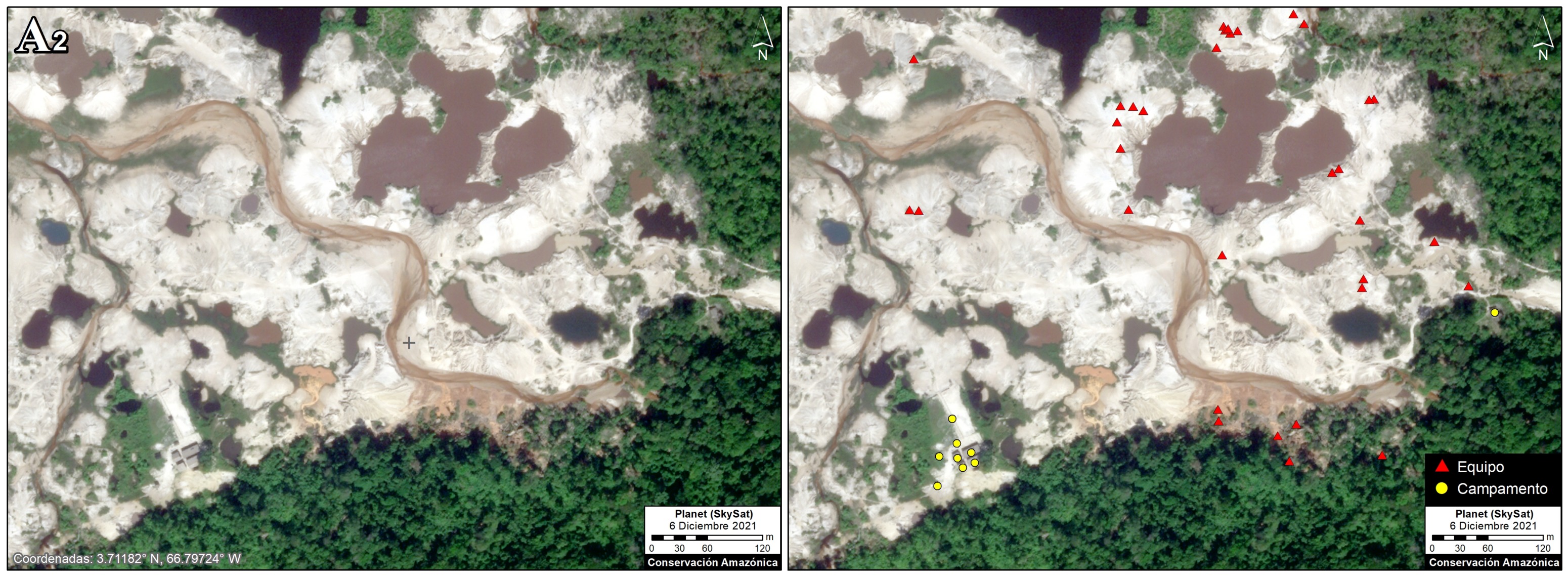

El zoom A se enfoca en una importante zona minera en el sector del Cerro Yapacana donde deforestaron 360 hectáreas desde inicios de la década de 2000, incluyendo un pico a partir del 2016. Se muestra una imagen satelital de muy alta resolución (SkySat) que data de principios de diciembre 2021, con y sin los datos mineros (panel izquierdo y derecho, respectivamente). Note cómo la segunda imagen muestra elementos antes «invisibles» dentro de toda la zona minera: 945 puntos de datos mineros (413 campamentos y 532 equipos). Más abajo, los zooms A1 y A2 ilustran este punto con más detalle.

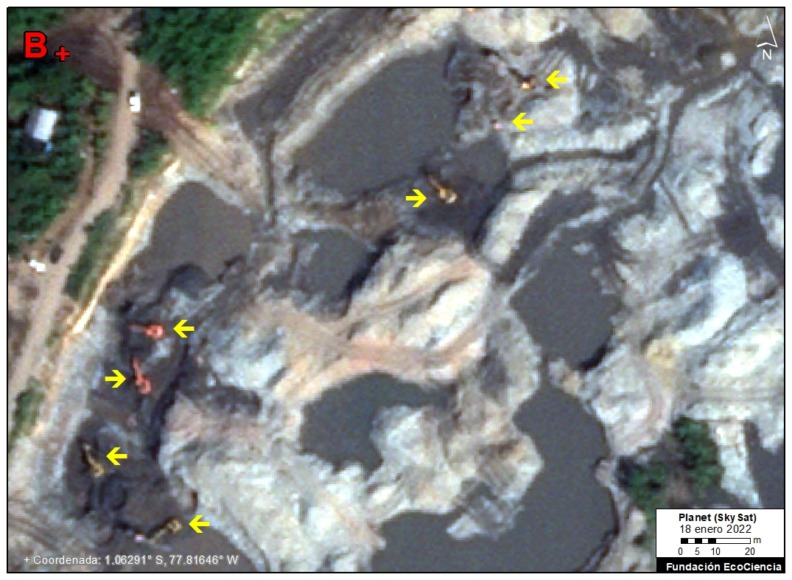

Zoom B: Cerro Yapacana (sur)

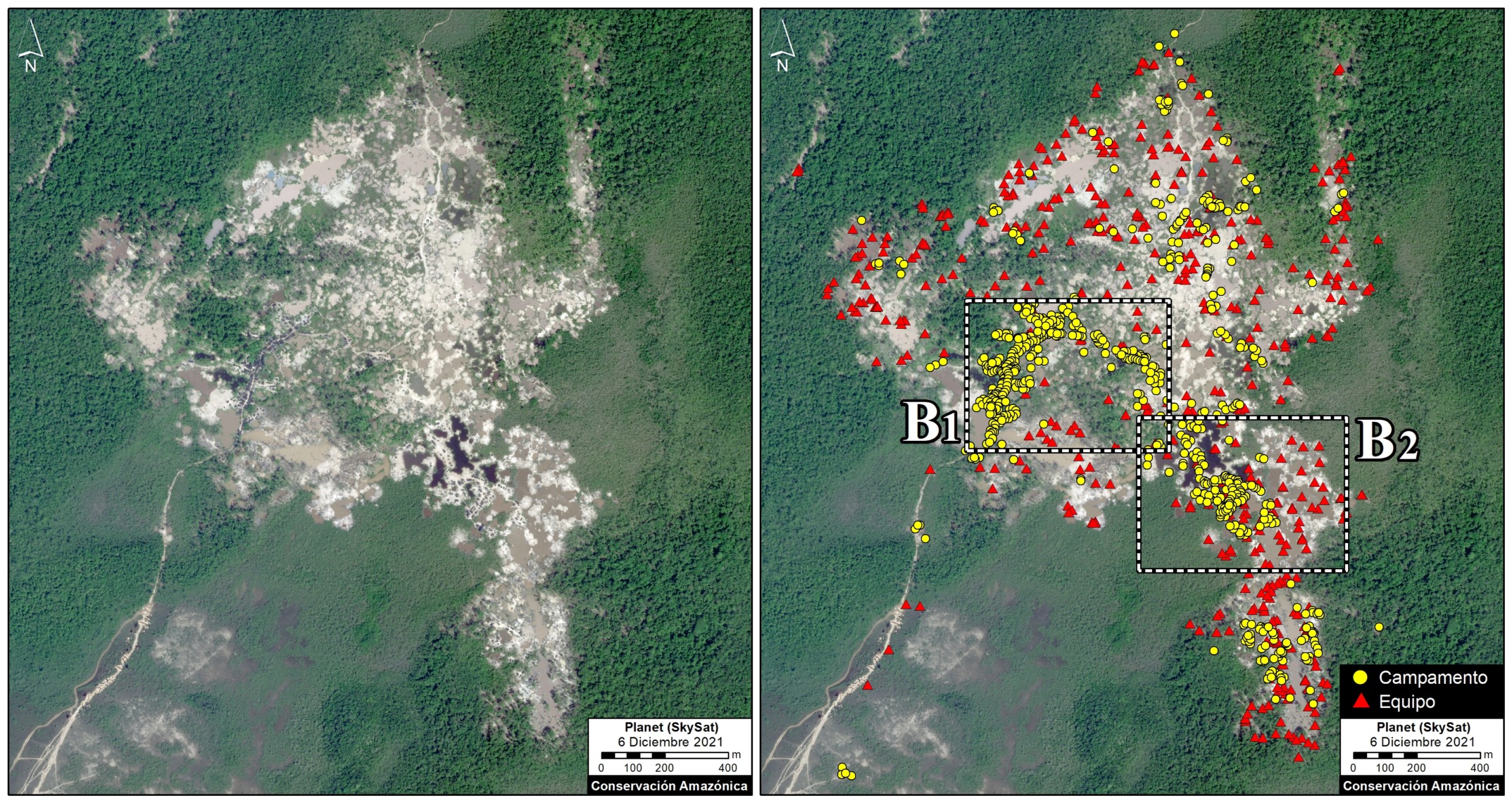

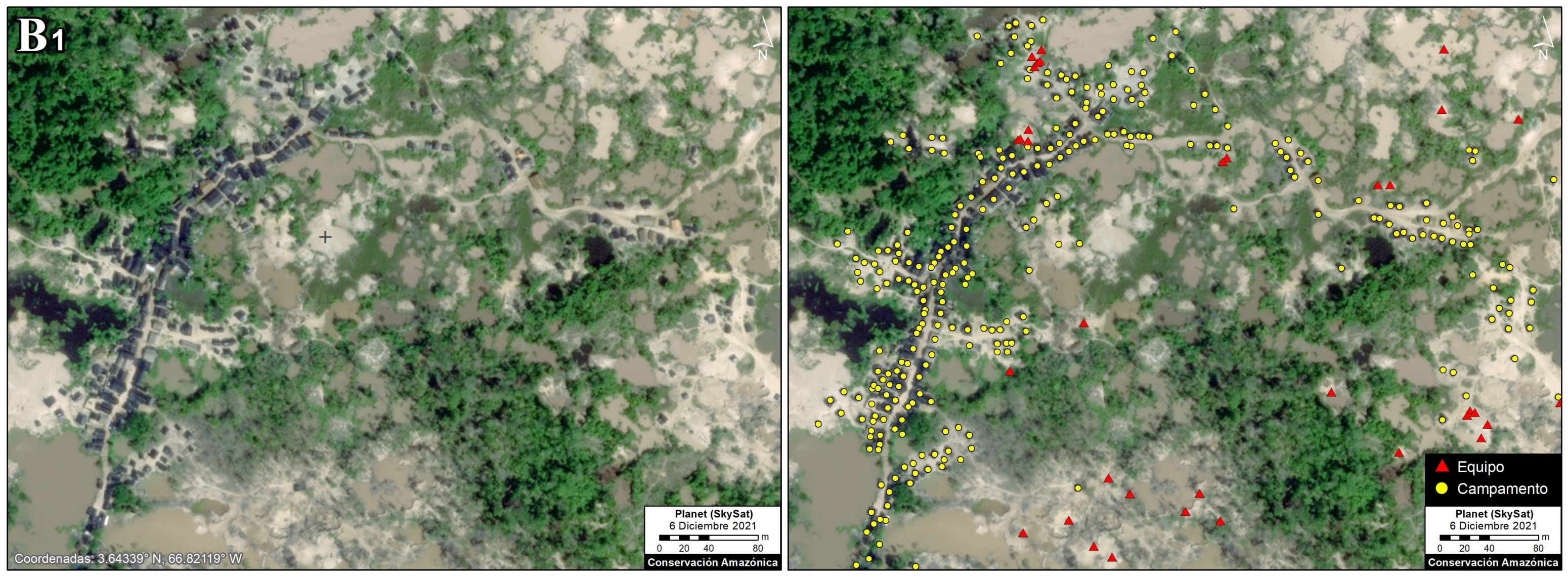

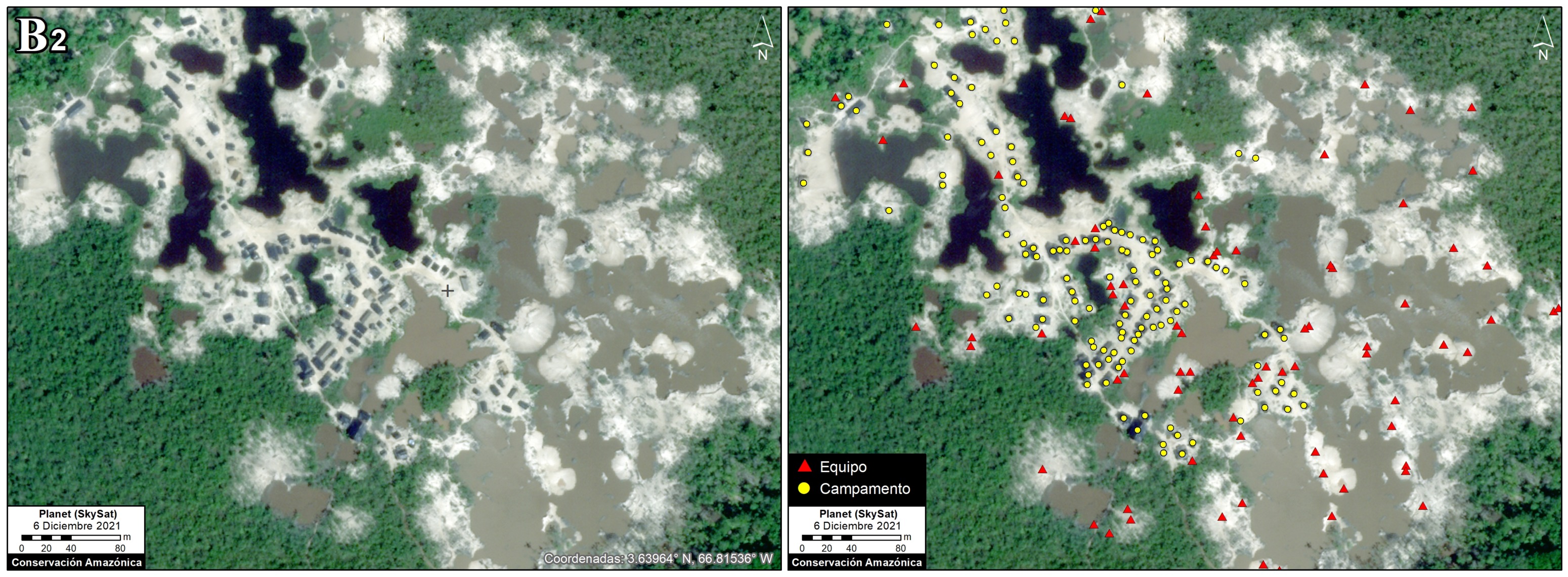

El Zoom B se centra en una importante zona minera en el sector del Cerro Yapacana donde deforestaron 175 hectáreas desde principios de la década de 2000, incluyendo un pico a partir del 2014. Se muestra una imagen satelital de muy alta resolución (SkySat) de principios de diciembre de 2021, con y sin los datos mineros (panel izquierdo y derecho, respectivamente). Note cómo la segunda imagen pone en evidencia elementos antes «invisibles» dentro de la zona total minera: 1,175 puntos de datos mineros (667 campamentos y 508 equipos). Los zooms B1 y B2 ilustran este punto con mayor detalle.

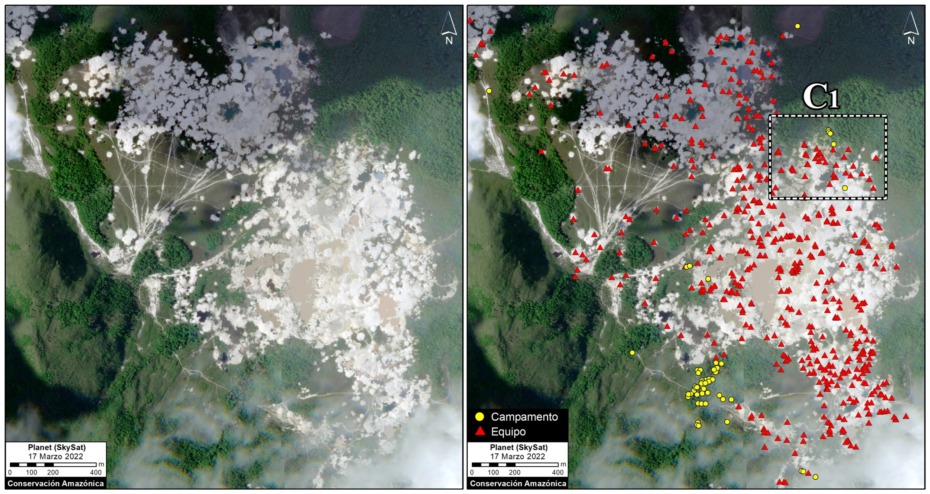

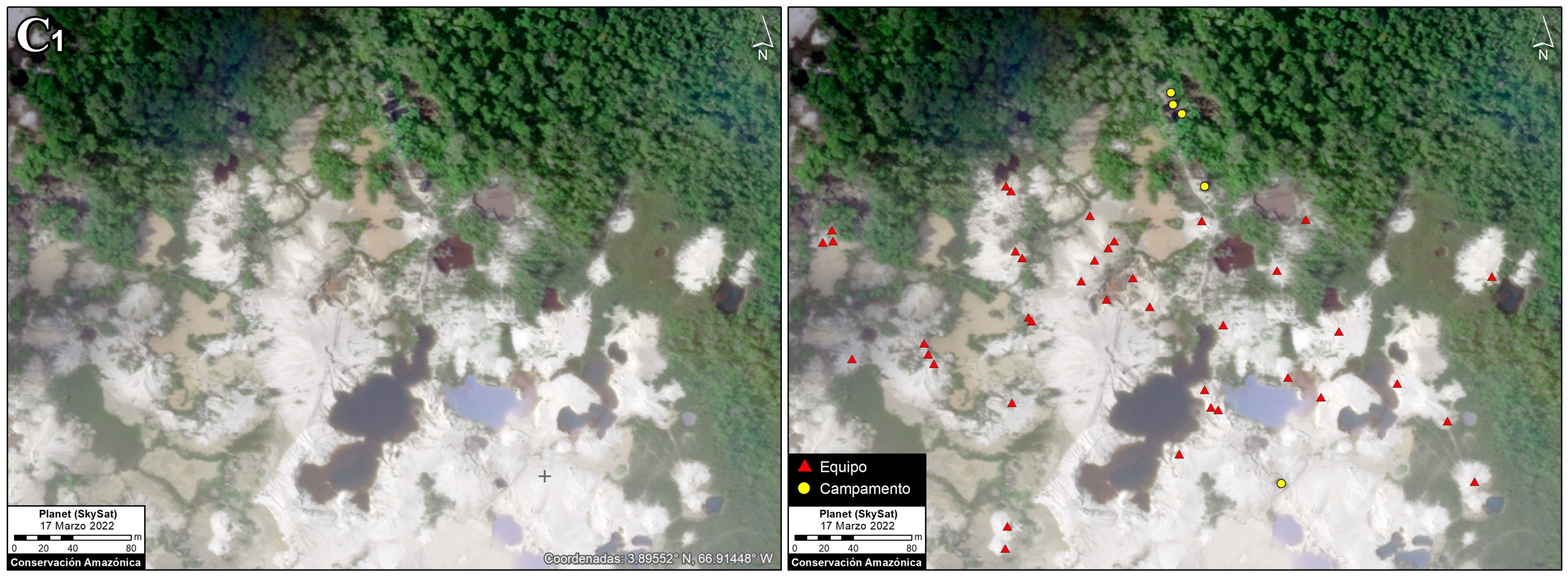

Zoom C: Cerro Moyo

Por último, el Zoom C se centra en una importante zona minera en el sector del Cerro Moyo donde deforestaron 240 hectáreas desde principios de la década del 2000, incluyendo un pico a partir del 2011. Se muestra una imagen satelital (SkySat) de muy alta resolución de marzo del 2022, con y sin los datos mineros (panel izquierdo y derecho, respectivamente). Una vez más, note cómo la segunda imagen pone en evidencia elementos antes «invisibles» dentro de toda la zona minera: 579 puntos de datos (55 campamentos y 524 equipos). El zoom C1 ilustra este punto con mayor detalle.

Metodología

Asignamos imágenes satelitales de muy alta resolución (SkySat de 0.5 metros), utilizando el panel de control de la empresa Planet, de lugares mineros conocidos en el Parque Nacional Yapacana. Luego, analizamos detenidamente y de forma manual estas imágenes, documentando tanto los campamentos mineros como los equipos. Investigamos ejemplos aéreos de zonas mineras en otros países para mejorar nuestra capacidad de identificación. Como guía para localizar las zonas mineras clave en estas áreas, utilizamos los datos de áreas mineras producidos por la organización SOS Orinoco, que utilizó métodos de interpretación visual manual para identificar estas áreas.

Referencias

BirdLife International. Yapacana National Park (Parque Nacional Yapacana IBA). http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/14941

Castillo R. y V. Salas. 2007. Estado de Conservación del Parque Nacional Yapacana. Reporte Especial. En: BioParques: Programa Observadores de Parques

SOS Orinoco. 2019. La Minería Aurífera en el Parque Nacional Yapacana Amazonas Venezolano: Un caso de extrema urgencia ambiental y geopolítica, nacional e internacional.

Agradecimientos

Agradecemos a la organización SOSOrinoco por la importante información y aportes a este informe. Agradecemos a G. Palacios por sus útiles comentarios a versiones anteriores de este reporte.

Cita

Finer M, Mamani N (2022) Intensa Actividad Minera en el Parque Nacional Yapacana (Amazonía Venezolana). MAAP: 156.