Con el apoyo técnico de USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), a través del Proyecto Prevenir1, hemos publicado una serie de reportes sobre la situación dinámica respecto de la minería aurífera (de oro) en la Amazonía peruana sur durante los últimos años2.

La minería ilegal de oro alcanzó niveles de crisis entre los años 2017 y 2018 en la zona conocida como La Pampa (región Madre de Dios), eliminando miles de hectáreas de bosque primario en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.

A inicios de 2019, el gobierno peruano implementó la Operación Mercurio, una intervención multisectorial contra la minería ilegal, enfocándose inicialmente en La Pampa. Esta operación fue posteriormente reemplazada (desde 2021) por el Plan Restauración, el cual incluyó intervenciones en otras zonas mineras críticas de la región Madre de Dios en la Amazonía peruana sur.

En el presente reporte, ofrecemos un resumen del panorama minero en los últimos tres años (entre enero de 2021 y marzo de 2024) en la Amazonía peruana sur, en el contexto del Plan Restauración.

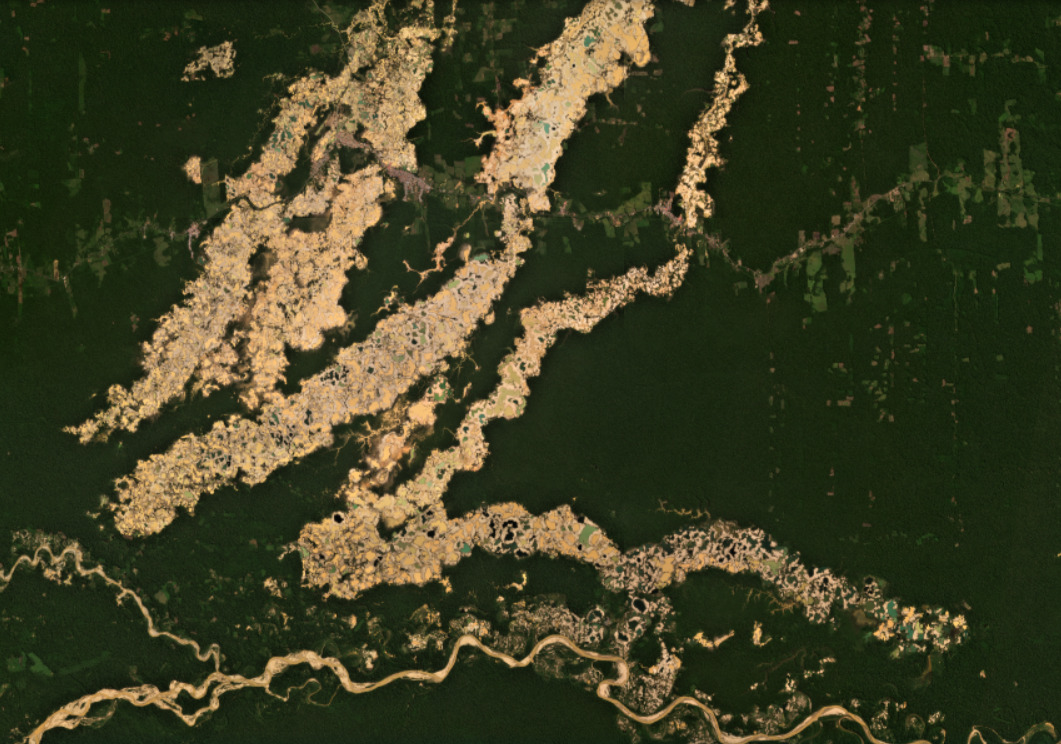

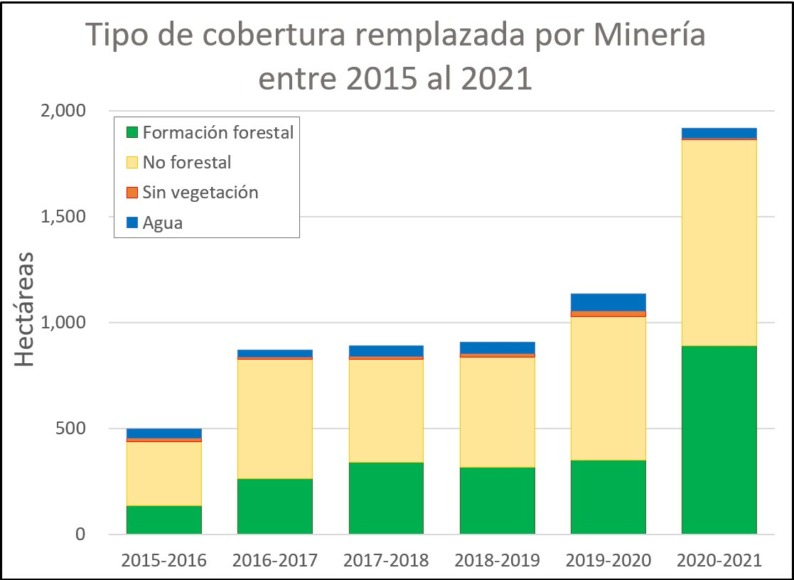

Es así que, durante el periodo comprendido entre 2021 y 2024, hemos registrado una deforestación minera total de 30,846 hectáreas, equivalente a aproximadamente 43 mil campos de fútbol profesionales.8

De esta cifra, tres cuartos (74%) de la deforestación causada por la minera ha ocurrido dentro del Corredor Minero, una amplia superficie (casi medio millón de hectáreas) en donde la minería artesanal y de pequeña escala es permitida por el gobierno con el fin de organizar y promover esta actividad3. Es decir, la gran mayoría de la deforestación minera no es necesariamente ilegal, por estar en el corredor designado para esta actividad.

Por otro lado, un cuarto (26%) corresponde a probable minería ilegal, es decir, actividades mineras realizadas en áreas prohibidas fuera del Corredor Minero, como Áreas Naturales Protegidas, sus zonas de amortiguamiento, territorios de Comunidades Nativas y cuerpos de agua4.

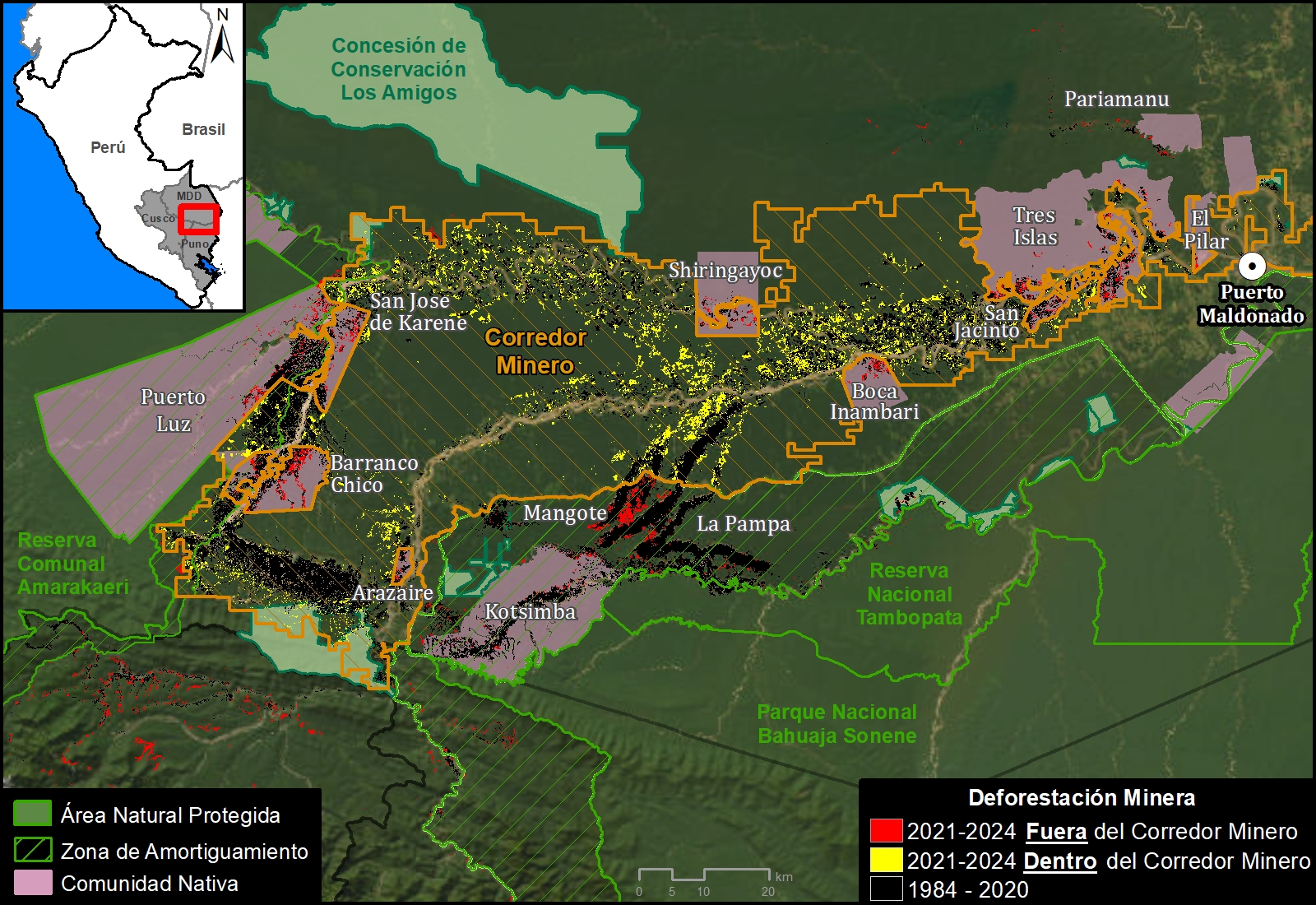

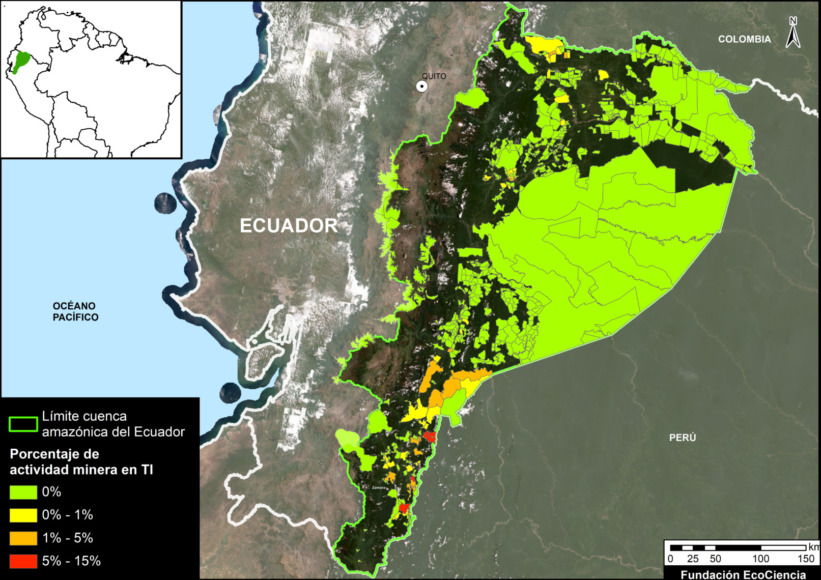

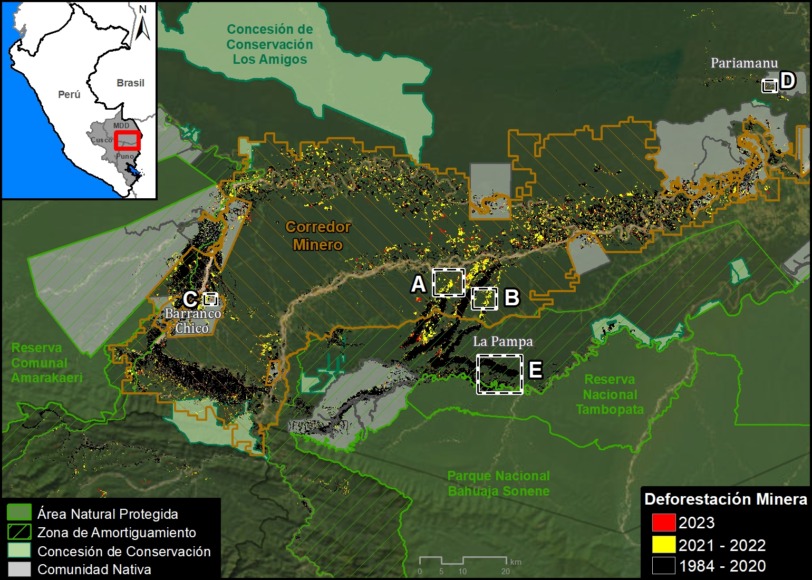

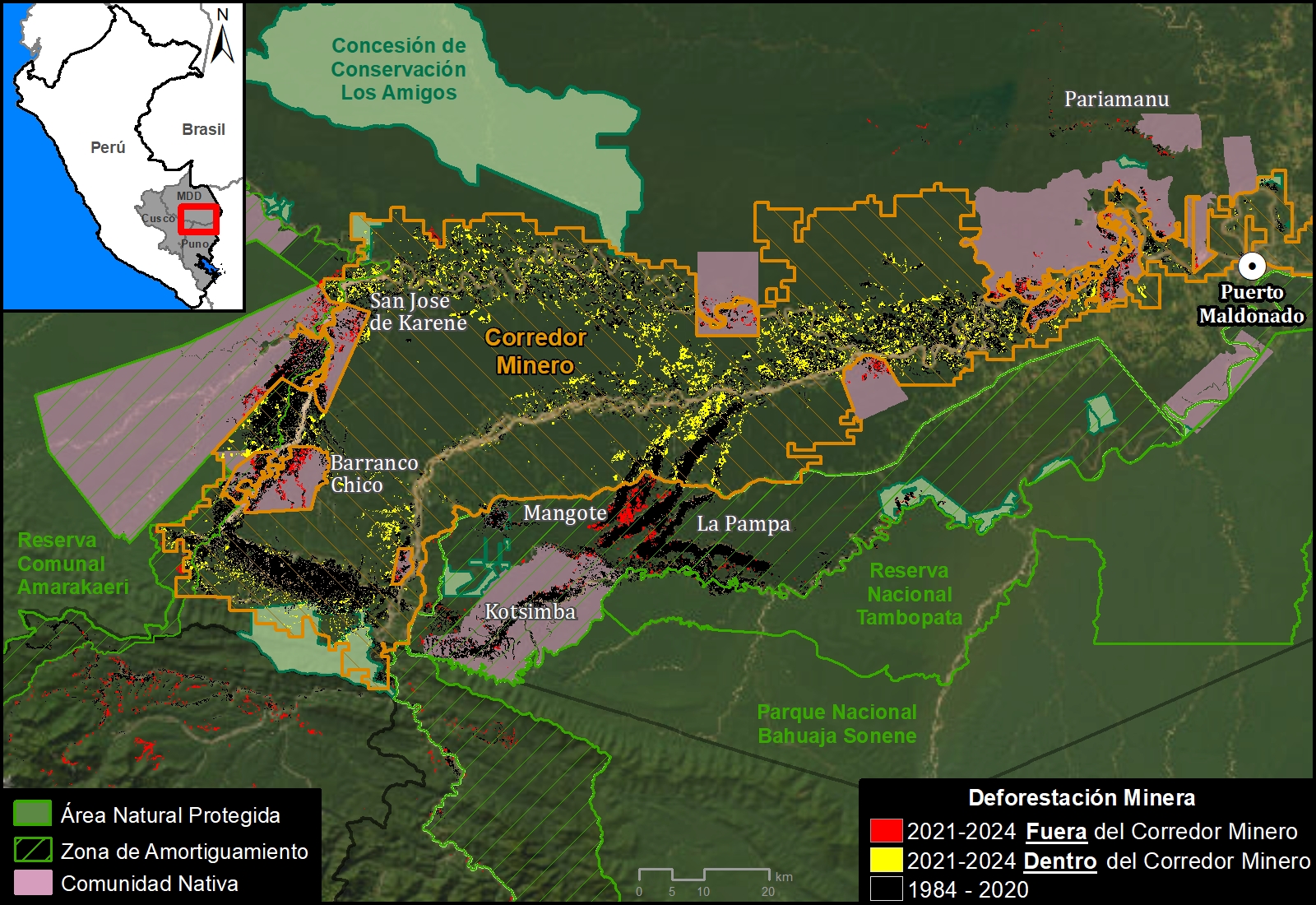

Mapa Base: Deforestación minera en la Amazonía peruana sur

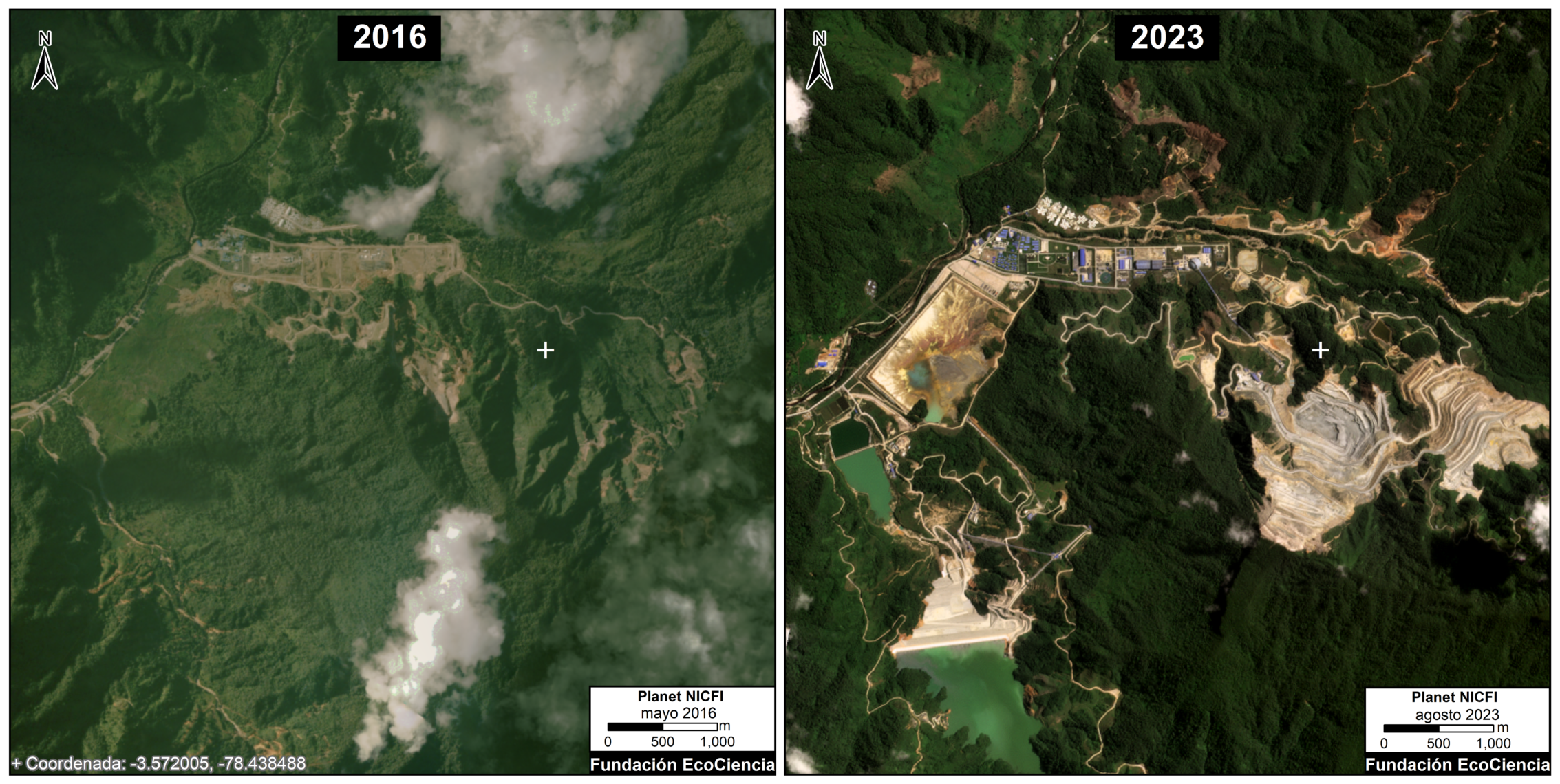

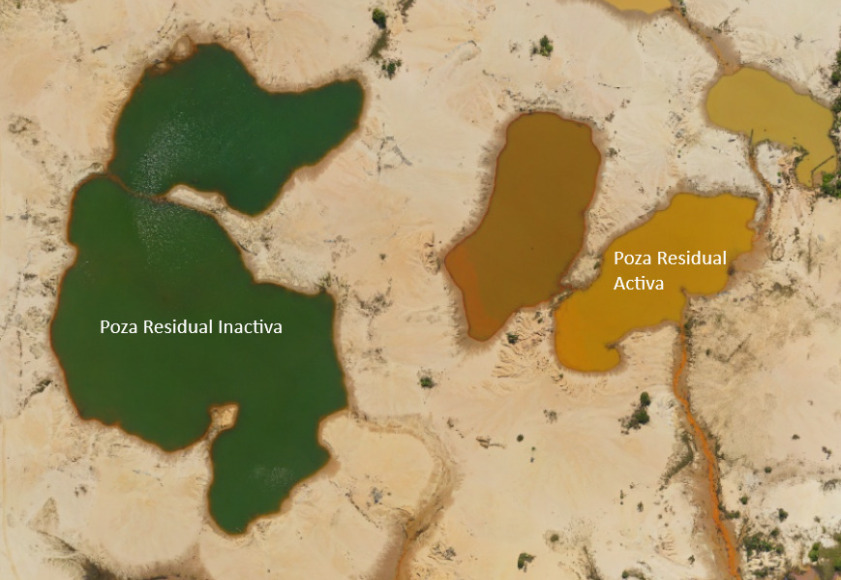

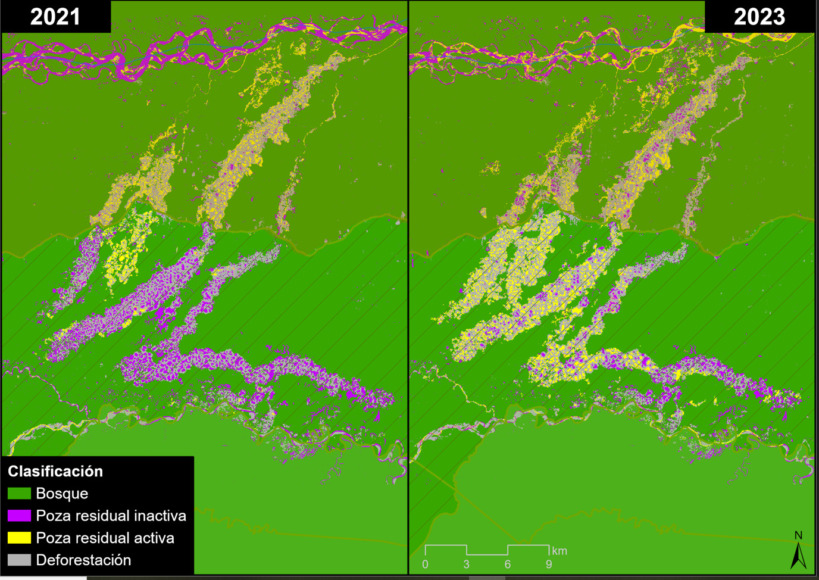

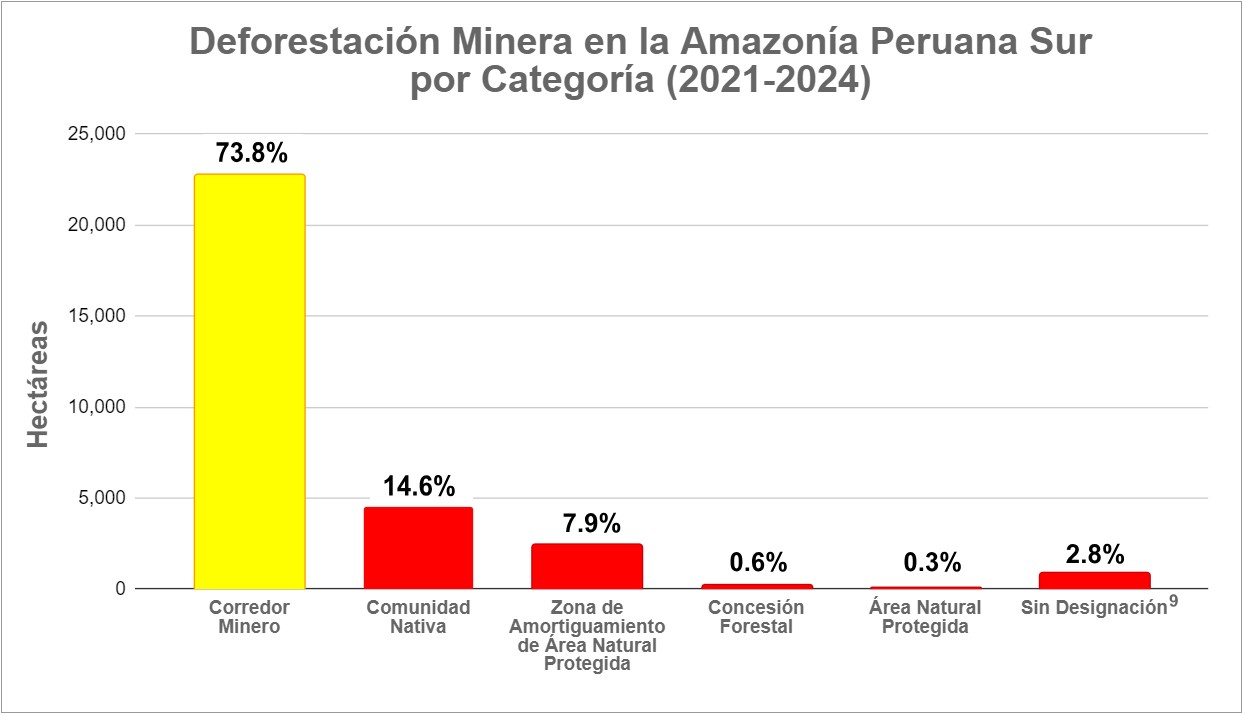

Destacamos varios hallazgos importantes ilustrados en el Mapa Base y Cuadro 1, que se presenta a continuación. En ambos casos, los colores más brillantes destacan la deforestación minera más reciente (entre enero 2021 y marzo 2024): el amarillo indica áreas deforestadas dentro del Corredor Minero, mientras que el rojo señala áreas deforestadas afuera de este (que representa nuestro índice de minería ilegal). La pérdida histórica está representada por negro.

Se observa que la deforestación causada por la minería se concentra dentro el Corredor Minero, representando un 73.8% del total (22,756 hectáreas). Esto es especialmente evidente en la zona minera de Guacamayo y a lo largo del río Madre Dios.

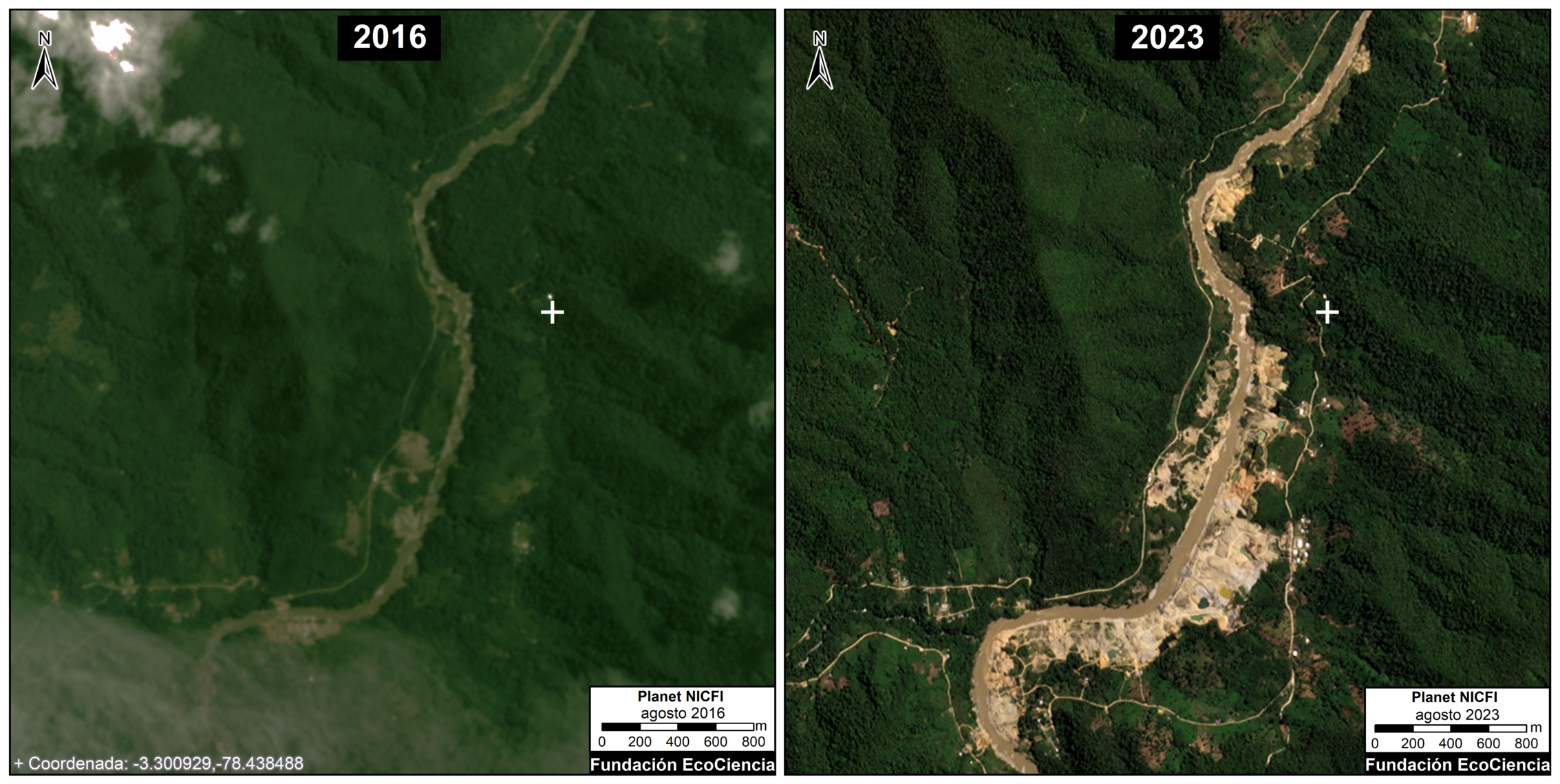

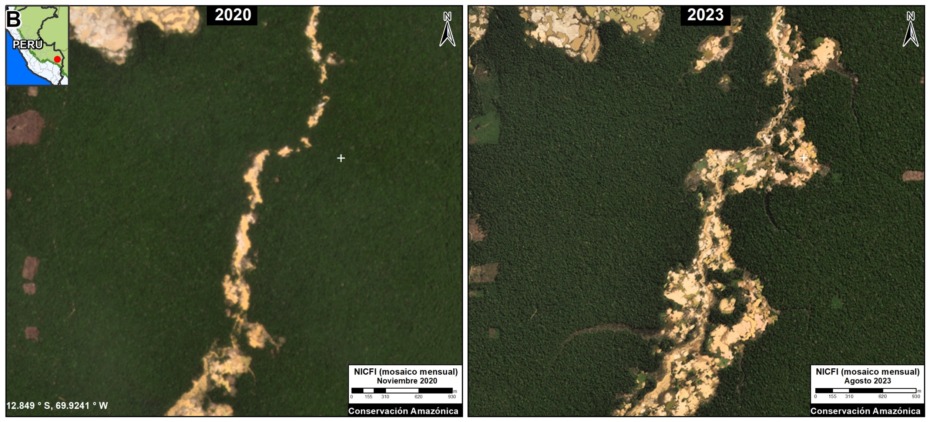

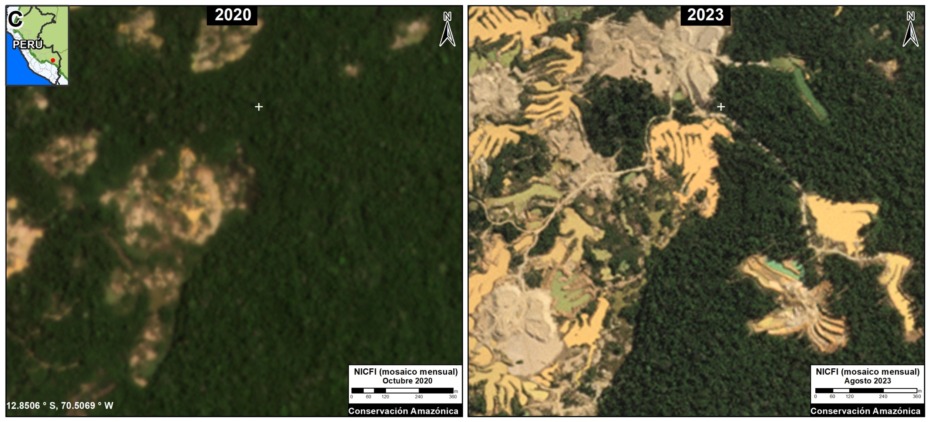

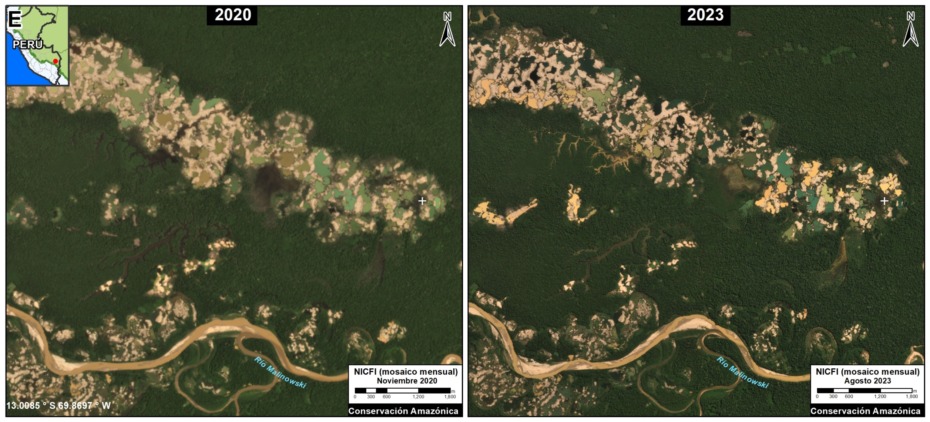

El resto de la deforestación por minería (26.2%) se encuentra fuera del Corredor Minero. La mayoría de esta deforestación (14.6%) está ocurriendo en las 10 Comunidades Nativas de la zona (ver Anexo para ubicación de cada comunidad), abarcando un total de 4,494 hectáreas. Las comunidades más afectadas son San José de Karene (1,099 ha), Barranco Chico (1,008 hectáreas) y Tres Islas (827 ha), seguidas por Puerto Luz (305 ha), Boca Inambari (305 ha), Kotsimba (297 ha), San Jacinto (269 ha), Shiringayoc (267 ha), Arazaire (78 ha) y El Pilar (40 ha). Sin embargo, hay diferentes tendencias. Por ejemplo, la deforestación minera entre 2021 y 2024 ha disminuido en Barranco Chico, mientras que ha aumentado en San José de Karene, Tres Islas y Boca Inambari.

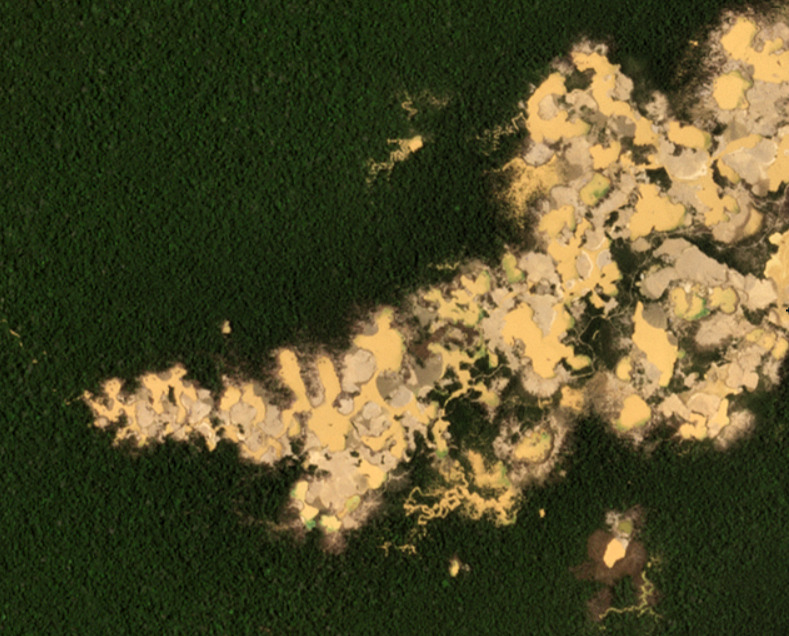

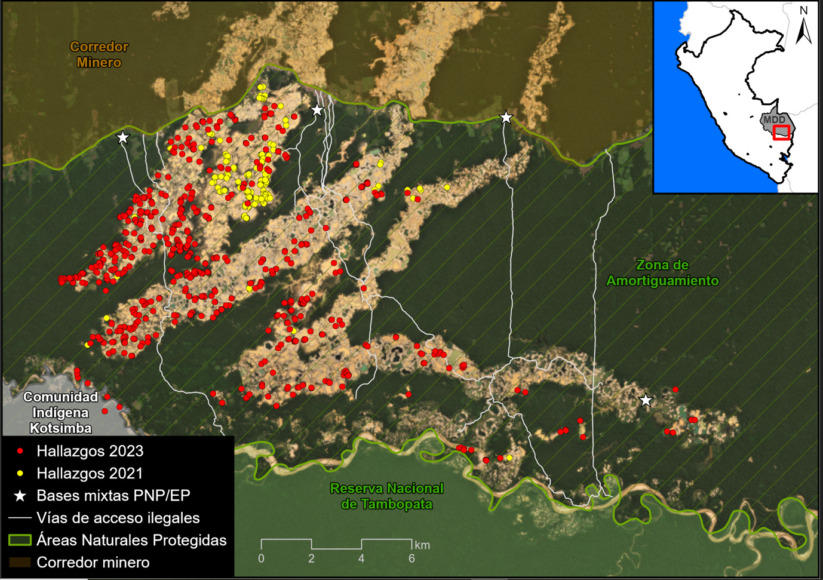

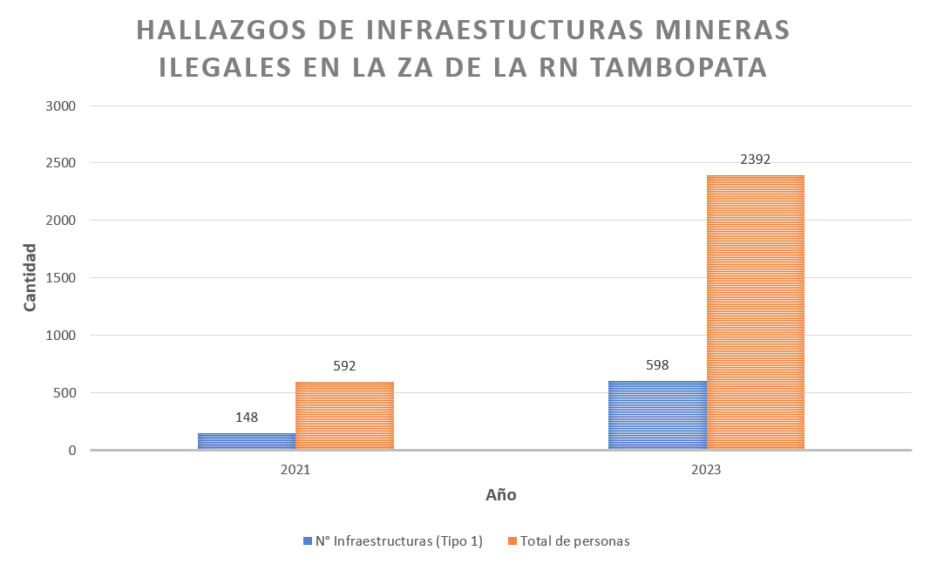

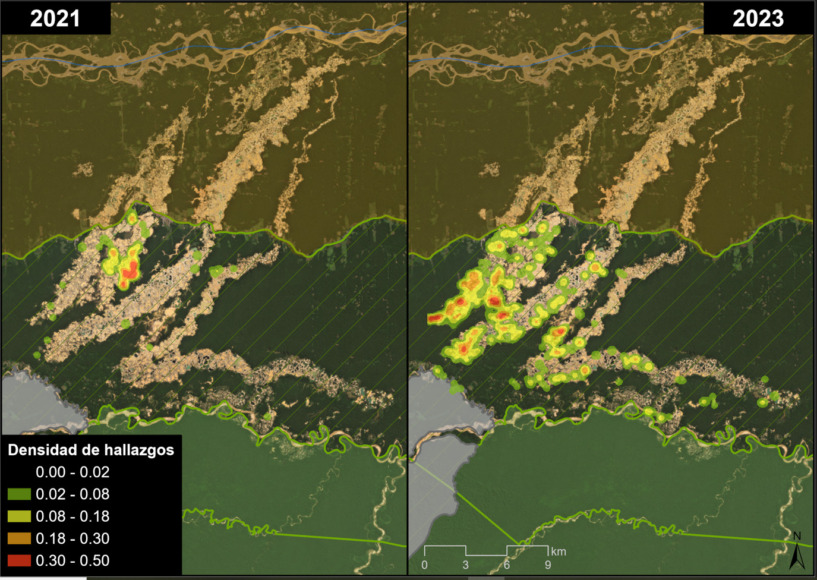

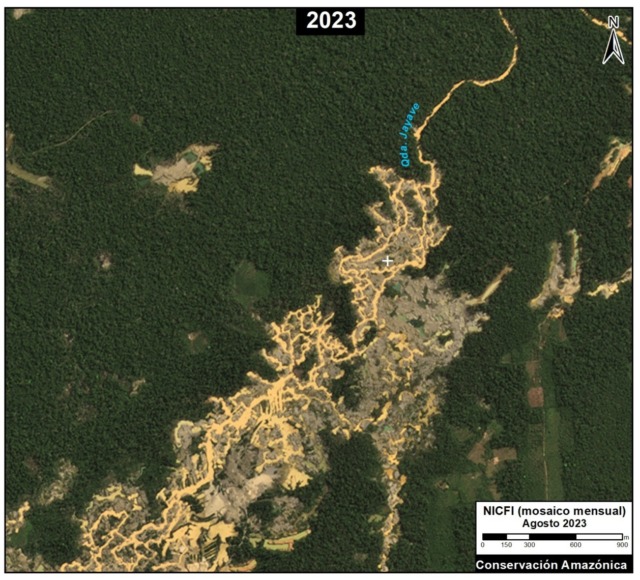

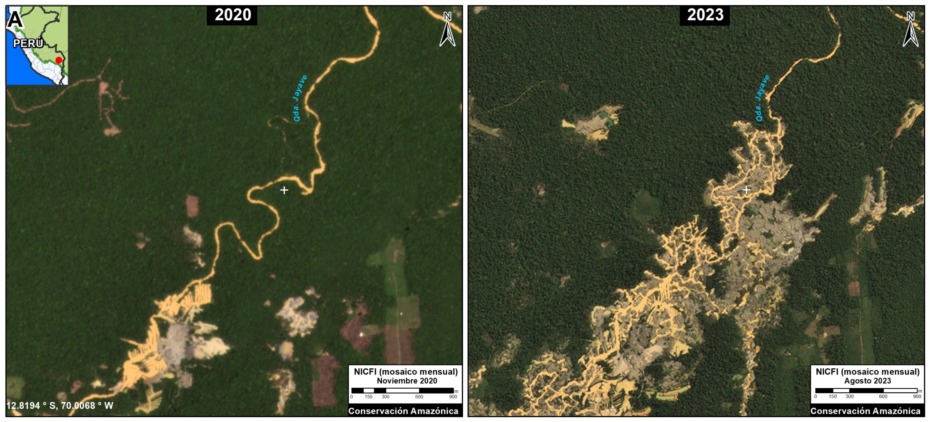

También se ha identificado la deforestación minera de 2,439 hectáreas (7.9%) en zonas de amortiguamiento de Áreas Naturales Protegidas. Las más afectadas son la Reserva Nacional de Tambopata (como la zona Mangote, ver Figura 1), el Parque Nacional Bahuaja Sonene y la Reserva Comunal Amarakaeri. Sin embargo, hay que enfatizar que la minería al interior de las Áreas Naturales Protegidas ha sido controlada efectivamente por el Estado peruano, a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP).

Además, se ha detectado una cierta cantidad de deforestación minera (198 hectáreas) en concesiones forestales de castaña ubicadas en la zona de Pariamanu.

Finalmente, es importante mencionar que en la zona crítica conocida como La Pampa, la expansión de la deforestación minera básicamente se detuvo después de la Operación Mercurio. A pesar de ello, un reciente reporte (MAAP #193) ha evidenciado un gran aumento en la actividad minera en zonas previamente deforestadas en La Pampa.

Control y Vigilancia Jurídica de las Comunidades Nativas ejecutado por FENAMAD

Como se señaló anteriormente, una gran parte de la minería ilegal está ocurriendo dentro del territorio de las Comunidades Nativas de la zona. Estas Comunidades forman parte de la organización representativa regional de los pueblos indígenas de la cuenca del río Madre de Dios, conocida como FENAMAD. Esta Federación Indígena defiende los derechos fundamentales y colectivos de pueblos indígenas y comunidades nativas, incluyendo a los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI).

En una colaboración importante, FENAMAD ha estado trabajando en conjunto con la organización Conservación Amazónica para combatir la minería ilegal en las comunidades. Esta colaboración funciona se lleva a cabo de la siguiente manera:

1. Primero, FENAMAD identifica las comunidades prioritarias que están amenazadas y necesitan un seguimiento urgente.

2. Posteriormente a ello, Conservación Amazónica lidera el monitoreo satelital en estas comunidades priorizadas y entrega informes confidenciales a FENAMAD.

3. Luego, FENAMAD revisa los informes junto con los veedores (monitores de territorio) y los resultados se socializan con las comunidades nativas afectadas quienes son las que deciden si estos casos requieren un proceso legal.

4. FENAMAD formula los expedientes de Denuncia Legal Ambiental y los entregan a las instituciones del gobierno que corresponde (Fiscalía Especializadas en Materia Ambiental de Madre de Dios –FEMA, Policía Nacional del Perú –PNP, Policía Ecológica del Perú, entre otros).

5. Por último, en los casos que son seleccionados, el gobierno organiza y dirige una operación y/o interdicción sobre el terreno (acción de constatación) contra la actividad minera ilegal y el equipo asociado.

Este proceso ha dado lugar a la ejecución de 5 operaciones gubernamentales importantes entre 2022 y 2024, en tres comunidades: Barranco Chico, Kotsimba y San José de Karene (ver Mapa Base).

De estas operaciones, tres tuvieron lugar en la comunidad de Barranco Chico,5 que ha sido especialmente afectada por la deforestación minera ilegal (967 hectáreas en los últimos tres años). La Figura 2 indica la ubicación de estos operativos. Cabe resaltar que la deforestación minera en Barranco Chico ha disminuido entre 2021 y 2024.

Las otras operaciones ocurrieron en la comunidades de Kotsimba6 y San José de Karene7.

Cabe enfatizar que esta colaboración entre FENAMAD y Conservación Amazónica, cual es apoyado por la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD), actualmente se está expandiendo a comunidades adicionales en la región impactada.

Anexo

Mapa Base con ubicación de cada Comunidad Nativa.

Notas

1 Prevenir de USAID trabaja con el Gobierno del Perú, la sociedad civil y el sector privado para prevenir y combatir los delitos ambientales en aras de la conservación de la Amazonía peruana, particularmente, en las regiones de Loreto, Madre de Dios y Ucayali. El Proyecto Prevenir de USAID cuenta además con apoyo de la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD).

2 Informes anteriores del MAAP:

MAAP #195: IMPACTO DE LA MINERÍA EN LA DEFORESTACIÓN DE LA AMAZONÍA PERUANA SUR EN 2023

https://www.maapprogram.org/2023/deforestacion-minera-2023-peru/

Noviembre 2023

MAAP #185: DEFORESTACIÓN POR MINERÍA DE ORO EN LA AMAZONÍA PERUANA SUR: ACTUALIZACIÓN 2021-2022

https://maaproject.org/2023/mineria-oro-peru/

Junio 2023

MAAP #171: Deforestación en el Corredor Minero de la Amazonía Sur Peruana (2021-22)

https://www.maapprogram.org/2022/corredor-minero-peru/

Diciembre 2022

MAAP 154: MINERÍA ILEGAL EN LA AMAZONÍA PERUANA – ACTUALIZACIÓN 2022

https://www.maapprogram.org/2022/mineria_peru/

Mayo 2022

3 El Corredor Minero, denominado mediante el Decreto Legislativo N. 1100, como la “Zona de pequeña minería y minería artesanal en el departamento de Madre Dios”, cataloga a las actividades mineras como:

– Formal: Se lleva a cabo con autorización para la exploración y explotación en una zona determinada, con condiciones y operaciones reguladas por el marco legal del sector minero. Cuenta con permisos ambientales, administrativos y operacionales aprobados.

– Informal: Minería artesanal y de pequeña escala opera en zonas permitidas para la extracción de minerales y utiliza maquinaria permitida. Aunque no tiene autorización para realizar actividad minera, se encuentra en proceso de formalización conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1105, que establece disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal. Por tanto, es considerada como una infracción administrativa, mas no un delito.

– Ilegal: Exploración, extracción y explotación de recursos minerales en zonas prohibidas (como Áreas Naturales Protegidas y cuerpos de agua) y utilizando maquinaria prohibida, incumpliendo con exigencias administrativas, técnicas y ambientales establecidas en la legislación peruana. Este es un delito estipulado en el artículo 207-A del Código Penal, el cual acarrea una pena privativa de libertad.

4 Aunque tenga en cuenta que puede haber concesiones mineras en territorios de Comunidades Nativas.

5 Operaciones de FEMA en la comunidad de Barranco Chico ocurrieron en abril de 2022 (video de América Televisión), abril de 2023 (El Comercio) y junio de 2023. Hubo una operación inicial antes del proyecto en 2021.

6 Operación de FEMA en la comunidad de Kotsimba ocurrió en octubre de 2023.

7 Operación de FEMA en la comunidad de San José de Karene ocurrió en abril de 2024.

8 De este total (30,846 hectáreas), 28,292 ha ocurrió durante 2021-2023, mientras que 2,554 ocurrió en el primer trimestre de 2024.

9 Sin Designación se refiere a áreas sin una designación formal y no incluidas en ninguna de las otras categorías.

Metodología

Utilizamos LandTrendR, un algoritmo de segmentación temporal que identifica los cambios en los valores de los píxeles a través del tiempo, para detectar la pérdida de bosque dentro del corredor minero entre enero de 2021 y marzo de 2024 a través del uso de la plataforma Google Earth Engine. Es importante destacar que este método fue diseñado originalmente para imágenes Landsat de resolución moderada (30 metros)1, pero lo adaptamos para mosaicos mensuales de NICFI-Planet de mayor resolución espacial (4.7 metros).2

Además, creamos una línea de base para el período 2016 – 2020 con el fin de eliminar las antiguas zonas deforestadas (anteriores al 2021) debido a los rápidos cambios en el proceso de revegetación natural.

Finalmente, separamos manualmente la pérdida de bosques por minería y otras causas, entre 2021 y 2024, con el fin de informar específicamente sobre los impactos directos relacionados con la minería. Para esta parte del análisis, utilizamos varios recursos para ayudar al proceso manual, como las alertas con imágenes de radar (RAMI) del programa SERVIR Amazonía, los datos históricos de Centro de Innovación Científica Amazónica – CINCIA (desde el 1985 hasta el 2021), los datos de pérdida de bosque del estado peruano (Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático) y la Universidad de Maryland.

- Kennedy, R.E., Yang, Z., Gorelick, N., Braaten, J., Cavalcante, L., Cohen, W.B., Healey, S. (2018). Implementation of the LandTrendr Algorithm on Google Earth Engine. Remote Sensing. 10, 691.

- Erik Lindquist, FAO, 2021

Agradecimientos

Agradecemos especialmente a FENAMAD por esta importante colaboración articulada.

Este reporte se realizó con el apoyo técnico de USAID, a través del Proyecto Prevenir. Prevenir trabaja con el Gobierno del Perú, la sociedad civil y el sector privado para prevenir y combatir los delitos ambientales en aras de la conservación de la Amazonía peruana, particularmente, en las regiones de Loreto, Madre de Dios y Ucayali. El Proyecto Prevenir de USAID cuenta además con apoyo de la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD).

Esta publicación es posible gracias al generoso apoyo del Pueblo de los Estados Unidos a través de USAID. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no refleja necesariamente los puntos de vista de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos.

Cita

Finer M, Mamani N (2024) Minería de Oro en la Amazonía peruana sur, resumen 2021-2024.